ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!

КОНТАКТЫ

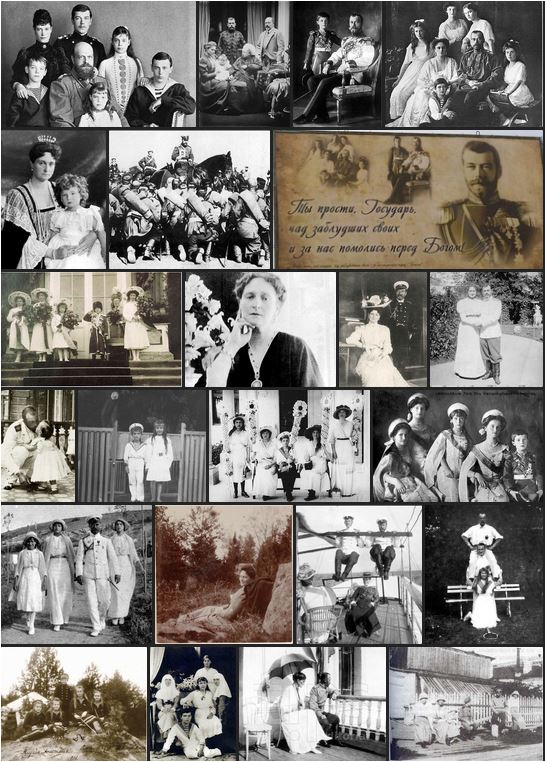

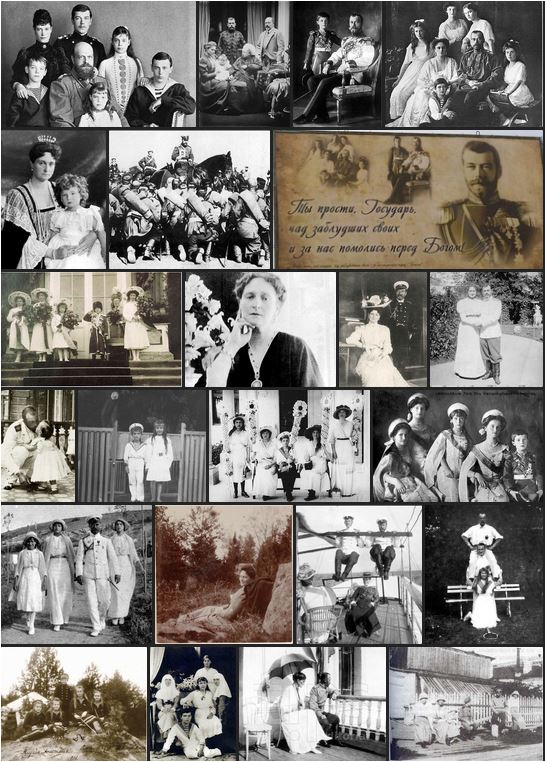

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.

|

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!  КОНТАКТЫ |

PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.

|

|

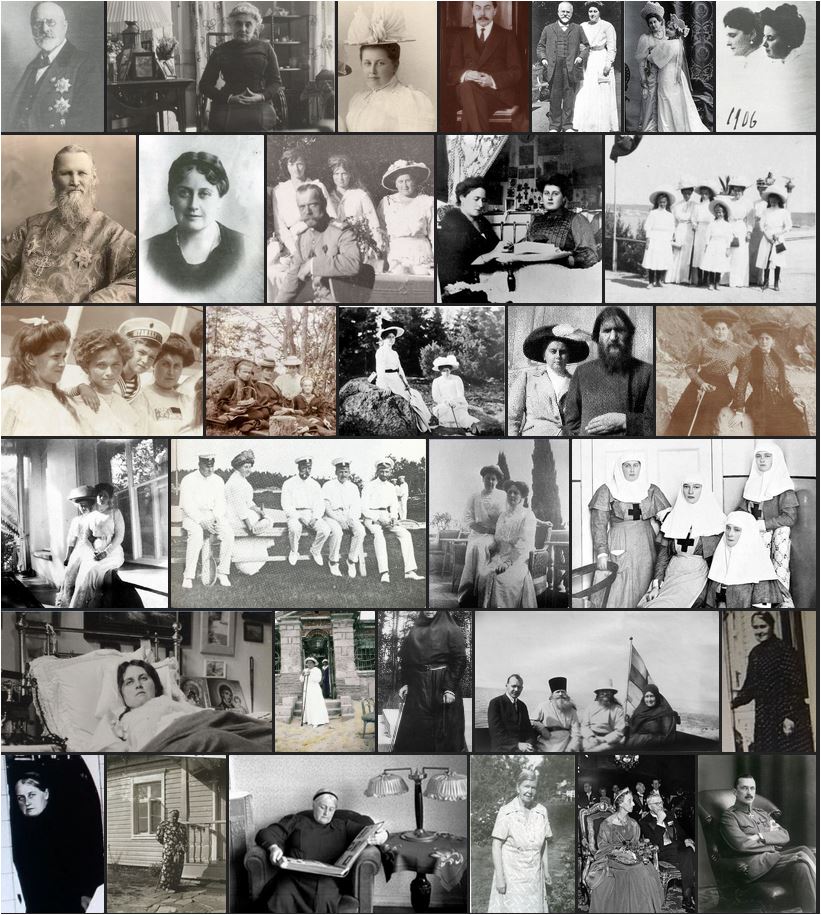

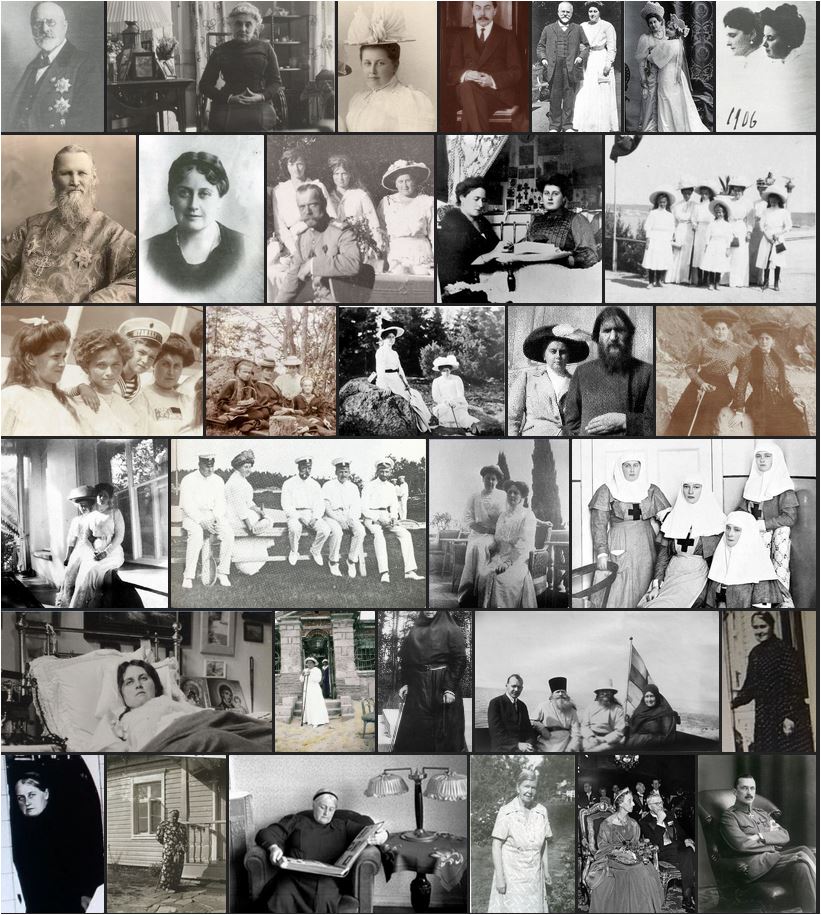

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ А.А. ТАНЕЕВОЙ (МОН. МАРИИ) ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II По поручению Императора Александра II на берегу Черного моря, с благоприятным воздухом для легочных больных было найдено имение, которое находилось в Ливадии. В 1860 году оно было приобретено имение у наследниц Л. С. Потоцкого. Придворный архитектор из Санкт-Петербурга Монигетти за несколько лет превратил имение в Большой дворец. Для Наследника престола, будущего Императора Александра III, был построен Малый дворец. Малый Ливадийский дворец своим внешним и внутренним убранством напоминал Бахчисарайский. Монигетти, говорил, что он построен «в татарском вкусе» или «во вкусе татарской избы». С 1861 года Ливадия становиться резиденцией Императоров. Наряду с дворцами в резиденции был построен свитский дом и кухня. Также в этот период была построена Крестовоздвиженская церковь, всего около 70 зданий различного назначения. В октябре 1894 года в Ливадии в своем любимом Малом дворце скончался Император Александр III. В том же году Малый Ливадийский дворец перешел к Императору Николаю II. Во время Первой мировой войны он полностью пострадал от пожара. В 1910 году Большой Ливадийский дворец разобрали ввиду его ветхости и непригодности для жилья, и на его месте по заказу Их Величеств - Императора Николая Александровича и Императрицы Александры Федоровны - построили Белый ливадийский дворец. В свиту Их Величеств входил лейб-медик Императорской семьи, Евгений Сергеевич Боткин (1865 – 1918). Он был четвертым ребенком Сергея Петровича от брака с Анастасией Александровной Крыловой. Его отец был известным врачом терапевтом, лейб-медиком Императоров Александра II и Александра III, а также общественным деятелем. Евгений Сергеевич получил блестящее домашнее образование, в 1882 году окончил гимназию, а в 1889 году – академию. С января 1890 г. работал врачом-ассистентом в Мариинской больнице для бедных. Неоднократно выезжал за границу для научных целей, занимался у ведущих европейских ученых. В мае 1897 г. был избран приват-доцентом Военно-медицинской академии. В 1904 году с началом Русско-японской войны добровольцем вступил в действующую армию и был назначен заведующим медицинской частью Российского общества Красного Креста в Маньчжурской армии. Был награждён многими офицерскими боевыми орденами. По возвращении в Петербург, с 1905 года — почетный лейб-медик. В 1907 году назначается главным врачом общины святого Георгия. В 1910 г. Боткин развелся с супругой Ольгой Владимировной. У Евгения Боткина было пятеро детей: Сергей, который умер в полугодовалом возрасте, Юрий, Дмитрий, Глеб и Татьяна. Сын Дмитрий — хорунжий лейб-гвардии казачьего полка — погиб в Первую мировую войну. Награжден посмертно Георгиевским крестом IV степени. После революции Татьяна и Глеб Боткины последовали за отцом в ссылку в Тобольск, но в Екатеринбург власти их не пустили. После воцарения безбожной власти, Татьяна и Глеб уехали в эмиграцию. За границей Татьяна Боткина (в замужестве Мельник) написала «Воспоминания о Царской семье», где упоминала и о своем отце. Мемуары оставил и Глеб Боткин. Брат Евгения Сергеевича, Сергей Сергеевич Боткин (1859 – 1919), известен как врач терапевт внутренних болезней. Доктор наук, профессор он возглавлял кафедру в Императорской медицинской академии. Оставил после себя немало известных учеников, таких как С.С. Зимницкий, М.И. Аринкин и др. Известен как коллекционер, был избран членом Академии Художеств. С. С. Боткин умер внезапно в 1910 году на 51-м году жизни от инсульта. Похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга. Надо сказать, что все Боткины были коллекционерами и собирали произведения искусства разных стран и народов. Большая часть их коллекций хранится ныне в государственных музеях России, особенно много — в Русском музее и в Третьяковской галерее. В 1917 году Е.С. Боткин, один из немногих верных присяге слуг, остался вместе с находящейся под арестом царской семьей в Царском Селе, а затем последовал за ней в ссылку. В Тобольске открыл безплатную медицинскую практику для местных жителей. В апреле 1918 года добровольно вместе с Императорской Четой и их дочерью Марией был перевезен из Тобольска в Екатеринбург. Был убит в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. По воспоминаниям организатора убийства царской семьи Я. М. Юровского, Е. С. Боткин умер не сразу — его пришлось «пристреливать». Е. С. Боткин канонизирован РПЦЗ в 1981 году вместе с другими расстрелянными в доме Ипатьева Романовыми и их слугами. Комиссия по канонизации РПЦ, возглавляемая митрополитом Ювеналием, рассматривая вопрос канонизации царской семьи, отклонила вопрос о его канонизации. http://impersem.kuvat.fi/kuvat/ES+BOTKIN/ АННА АЛЕКСАНДРОВНА ТАНЕЕВА (МОН. МАРИЯ),  близкий друг Царской семьи, неизменно пребывавшая с Царской семьей в Крыму так описывает жизнь Их Величеств в своих воспоминаниях: близкий друг Царской семьи, неизменно пребывавшая с Царской семьей в Крыму так описывает жизнь Их Величеств в своих воспоминаниях:«Осенью 1909 года первый раз была в Ливадии, любимом местопребывании Их Величеств, на берегу Черного моря. С севера Ливадия защищена высокими горами, потому климат здесь почти тропический. Государь не желал, чтобы железная дорога нарушила тишину Ливадии, и отклонял проекты железных дорог в Крыму. Трудно описать красоту этого места на фоне обросших густыми лесами гор, вершины которых большую часть года покрыты снегом, расстилающиеся цветущие сады и виноградники. Осенью полное изобилие винограда и всевозможных фруктов, весной неисчислимое количество цветущих деревьев, кустов, а всего больше роз: розы всех сортов, всех цветов; ими покрыты все стены строений, все склоны гор в парке, лужайки, беседки. И тут же рядом — глицинии, море фиалок, целые аллеи золотого дождя; по местам такой одуряющий аромат, что голова кружилась. А какое горячее солнце и синее море!.. Разве могу я нарисовать волшебную картину Крыма?! Татары в своих живописных костюмах, женщины в шитых золотом платьях, белые мечети в аулах придавали особую поэзию местности. Много незабываемого времени было проведено Царской семьей в Крыму. В Ливадии Александром II была построена его супруге, болевшей туберкулезом, скромная деревянная дача. Заболев, там находился и Александр III, которого надеялись исцелить от почечной болезни воздействием крымского климата, творившего чудеса. Крым, вероятно, был совершенно так же благотворен, как и многие известные курорты Европы. Крым — это земной рай. Крым был желанным местом пребывания Императорской семьи. Трудно описать его пленяющую красоту. Осенью там было как весной, когда цветут бесчисленные кустарники. Там было дивное лето, в то время как в других местах России была еще зима. Там широкие долины и равнины, которые кажутся одним большим садом, виноградники там напоминают Францию. Из винограда, созревшего в Крыму, изготовляют самые благородные российские вина; шампанское, изготовленное на полуострове, можно было сравнить со знаменитейшим французским шампанским. Особенно осталось в памяти прекрасное сладкое вино крымского изготовления, которое было предметом гордости всей страны. Кроме Императорской семьи, это было место отдыха и богатых русских. В Крыму многие вылечили катар и различные болезни, туда врачи часто направляли своих больных для быстрейшего их выздоровления. Помимо прекрасного климата Крыма, здоровье поддерживали природные источники минеральной воды и всевозможные фрукты. Там пышно цвели яблони, вишни, груши, персики, сливы и миндаль, по всей императорской даче стоял дивный запах цветов и фруктов. В каждой комнате были большие цветочные и фруктовые вазы. Горы, большую часть года покрытые снегом, были фоном для плодоносящих, цветущих долин и оказывали на них благоприятное воздействие. И все венчало находящееся внизу синее, как небо, море, которое было чаще всего зеркальным. Население Крыма составляли татары — высокие, подтянутые и красиво сложенные мужчины, и под стать им женщины, такие же величественные и почти все без исключения — красивые. Хотя население Крыма и не было русским, оно было сильно привязано к Императорской семье. Дворец в 1909 году имел вид большого деревянного здания с нависшими балконами, так что в комнатах было всегда темно и сыро; особенно же сыро было внизу, в бывших Покоях Императрицы Марии Александровны, со старинной шелковой мебелью и разными безделушками. 20 октября, в день кончины Императора Александра III, была панихида в комнате, где он почил, в его маленьком дворце; все стояли вокруг его кресла, покрытого черным сукном. Государь и дети ежедневно завтракали со свитой внизу в большой белой столовой, единственной светлой комнате; Государыня завтракала наверху одна или с Алексеем Николаевичем. Во время обеда Государь выступал в роли как хозяина, так и хозяйки, так как уже тогда здоровье Государыни было плохое. Ее начали серьезно беспокоить сердечные приступы, во время которых она тяжело дышала, руки ее становились синими. Хотя она вначале скрывала свою болезнь, но в конце концов подчинилась необходимости лечиться. Последнее время у Императрицы все чаще и чаще повторялись сердечные припадки, но она их скрывала и была недовольна, когда я замечала ей, что у нее постоянно синеют руки и она задыхается. — Я не хочу, чтобы об этом знали, — говорила она. Помню, как я была рада, когда она наконец позвала доктора. Выбор ее остановился на Е. С. Боткине, враче Георгиевской общины, которого она знала с Японской войны, — о знаменитости она и слышать не хотела. Императрица приказала мне позвать его к себе и передать ее волю. Доктор Боткин был очень скромный врач и не без смущения выслушал мои слова. Он начал с того, что положил Государыню на 3 месяца в постель, а потом совсем запретил ходить. Доктор говорил, что она надорвала сердце, скрывая свое плохое самочувствие. Их Величества не смели болеть, как простые смертные, — малейший их шаг замечался, и они часто пересиливали себя, чтобы присутствовать на обеде или завтраке или появляться в официальных случаях. Брат Боткина был также врач, к тому же знаменитый профессор по легочным болезням. Однако при выборе домашнего врача Государыня предпочла Евгения Боткина вместо его известного всем брата. По мнению Государыни, было надежнее лечиться у обыкновенного врача, чем у врача, пользующегося популярностью. Впоследствии Боткин последовал по своей доброй воле за Царской семьей в Сибирь. Он был предан им до самого конца, и его постигла та же участь, что и Государя и Государыню. Из-за своей болезни Государыня двигалась ограниченно. Она часто лежала в саду. Возили ее в коляске или в маленькой карете, запряженной пони, если она желала перемещаться с одного места в другое. Мы прожили до середины декабря, стало холодно, в горах выпал снег. Государь уехал в Италию, в Ракониджи, к Королю итальянскому. Это была первая при мне разлука Их Величеств. Простившись с Государем, Ее Величество целый вечер плакала, замкнув свою комнату; никто, даже дети, не входили к ней. Но зато радости свидания не было границ. «К сожалению, нам всегда приходится расставаться и встречаться при других, — говорила она, — при свите и публике». Осенью заболел Наследник. Все во дворце были подавлены страданием бедного мальчика. Ничто не помогало ему, кроме ухода и забот его матери. Окружающие молились в маленькой дворцовой церкви. Иногда мы пели во время всенощной и обедни: Ее Величество, старшие Великие Княжны, я и двое певчих из придворной капеллы. Фрейлина Тютчева читала шестопсалмие. Императрица обиделась, когда присутствующие заметили, что лучше всех читает София Ив. Тютчева. Среди горестных переживаний болезни Алексея Николаевича приезжал с докладом дорогой мой отец. К Рождеству мы вернулись в Царское Село». http://impersem.kuvat.fi/kuvat/STARY_DVORETS_LIVADII/ Николай Петрович Краснов (1864-19З9) родился в крестьянской семье. Двенадцатилетним мальчиком он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его дипломная работа была удостоена Большой серебряной медали. Через год после его приезда в Ялту Министерство внутренних дел утвердило принятое городской Думой 31 октября 1887 г. решение о назначении Н.П. Краснова главным архитектором Ялты. Ему тогда было всего 24 года. На молодого архитектора легла ответственность за решение широкого круга вопросов, связанных со стремительным развитием города как общероссийского курорта. За небольшой период им было построено ряд общественных зданий, частных имений. Главное Управление уделов Романовых занялось генеральной реконструкцией всех дворцовых строений в Крыму. Осенью 1909 года Его Величество Император Николай II решает строить новый дворец в Ливадии. Выбор архитектора пал на Н.П. Краснова. За возведение Ливадийского дворца Н.П. Краснов в октябре 1911 г. был пожалован в Архитекторы Высочайшего Двора и награжден орденом Святого Владимира 4-й степени, а в 1913 г. он был избран академиком Петербургской Академией художеств и утвержден в чине надворного советника. В Крыму Н.П. Краснов возвел свыше 60 значительных по работе построек, большая часть которых — дворцы, виллы, особняки, в том числе великокняжеское имение Харакс (ныне санаторий "Днепр") и церковь святой Нины в Ялте. По поручению церковно-строительного комитета с 1891 года и почти до полного окончания Краснов практически возглавлял строительство Собора Александра Невского по проекту, составленному удельным архитектором П.К. Теребеневым. Внутренняя же отделка храма, роспись и иконостасы выполнялись по эскизам и рисункам Николая Петровича. Последней работой Н.П. Краснова на родине было проектирование и постройка в 1915-1916 годах санатория имени Императрицы Александры Федоровны "для выздоравливающих и переутомленных" в удельном имении Массандра. Трехэтажное здание, возведенное и полностью оборудованное за один год, завершало ансамбль стоящих невдалеке корпусов санатория Морского ведомства. За "Лазарет для офицеров", как стали потом называть этот санаторий, 9 февраля 1917 г. архитектор Н.П. Краснов был удостоен титула действительного статского советника. Последняя работа и последняя награда в России... После революции, будучи без средств, Н.П. Краснов некоторое время жил на Мальте. "Прибыл из Крыма на пароходе "Бермудиан" в мае 1919 года с женой Анной Михайловной 55 лет, двумя дочерьми - Ольгой и Верой Николаевнами 30 и 24 лет, зятем Хорватом Леонидом Владимировичем 29 лет и внуком Владимиром 6 лет. Постоянное место жительства - г. Ялта Таврической губернии. В России остались бумаги и акции в банке в Москве; материальное положение - средств нет; какой труд желает получить - по специальности; куда хочет ехать и когда - в Крым, когда будет спокойно. Адрес: Мальта, беженский дом. Дата заполнения: 25 июня 1920 г. " С 1922 г. до самой смерти он работал в столице Югославии. В Белграде и окрестностях им возведены замечательные дворцы, правительственные и культовые здания. Большое участие в судьбе русского зодчего принял король Александр Карагеоргиевич, поручивший ему, в частности, постройку семейной мемориальной церкви на Опленце и резиденции на Дедине. Похоронен зодчий Николай Петрович Краснов в русском секторе Белградского Нового кладбища.  «В следующий раз, когда мы вернулись в Ливадию (1911 год, Л.Х.), пишет в своих воспоминаниях АННА АЛЕКСАНДРОВНА ТАНЕЕВА (МОН. МАРИЯ), старый дворец уже не существовал. Самые счастливые воспоминания связаны у меня с Ливадией и белым новым дворцом. Их Величества ездили туда весной 1912, 1913 и 1914 гг. «В следующий раз, когда мы вернулись в Ливадию (1911 год, Л.Х.), пишет в своих воспоминаниях АННА АЛЕКСАНДРОВНА ТАНЕЕВА (МОН. МАРИЯ), старый дворец уже не существовал. Самые счастливые воспоминания связаны у меня с Ливадией и белым новым дворцом. Их Величества ездили туда весной 1912, 1913 и 1914 гг. На месте прежнего мрачного и сырого деревянного здания Александра II Государь и Государыня построили в Крыму новый дворец. Это был красивый мраморный замок, создателем которого был архитектор Краснов, тот самым, который выстроил дома в имениях Великого Князя Георгия Михайловича и Великого Князя Николая Николаевича. За два года он, талантливый художник-архитектор, сотворил чудо. Великолепный, в стиле Ренессанса, дворец был действительно жемчужиной, какую можно встретить разве только в Италии. Сооруженные вокруг дворца маленькие здания образовывали соразмерный ансамбль, который представлял собой маленький идеальный город. Рядом с дворцом была небольшая белая дворцовая церковь. Комнаты Царской Четы были на втором этаже дворца. Налево от входа была вначале столовая, затем гостиная, рабочий кабинет Государыни и светлая угловая комната, с балкона которой открывался красивый вид в сторону Ялты. Из комнаты, находящейся рядом с ее рабочим кабинетом, можно было попасть на балкон второго этажа, рядом с которым была спальня Царской Четы. Внизу, под большим рабочим кабинетом Государя, находилась угловая комната, которая была меблирована как игровая комната Наследника. Детские спальни были на том же этаже, что и рабочий кабинет Государыни, и из всех них можно было попасть на большой белый балкон. Окна моей комнаты были напротив окон комнаты Государя. Часто Государь в завершение вечера просматривал газеты и махал мне из своего окна, желая таким образом спокойной ночи. У Государыни была привычка заботиться, чтобы свет в моей комнате был не допоздна, возможно, беспокоясь, что у меня в неподходящее время суток могут быть офицеры. Несколько раз Государыня по телефону строго говорила мне срочно идти спать — была уже глубокая ночь, а в моей комнате еще горел свет. К Великим княжнам Государыня была особенно строга. Они не должны были вести себя так, чтобы со стороны можно было предположить, что это флирт. Когда Великие княжны достигали совершеннолетия, что случалось по исполнении им шестнадцати лет, устраивались балы. В эту осень Ольге Николаевне исполнилось 16 лет, срок совершеннолетия для Великих Княжон. Она получила от родителей разные бриллиантовые вещи и колье. Все Великие Княжны в 16 лет получали жемчужные и бриллиантовые ожерелья, но Государыня не хотела, чтобы Министерство Двора тратило столько денег сразу на их покупку Великим Княжнам, и придумала так, что они два раза в год, в дни рождения и именин, получали по одному бриллианту и по одной жемчужине. Таким образом у Великой Княжны Ольги Николаевны образовались два колье по 32 камня, собранных для нее с малого детства. Вечером был бал, один из самых красивых балов при Дворе. Танцевали внизу в большой столовой, — оркестр трубачей местного гарнизона стоял в мавританском дворике. В огромные стеклянные двери, открытые настежь, смотрела южная благоухающая ночь. Приглашены были все Великие Князья с семьями, офицеры местного гарнизона и знакомые, проживающие в Ялте. Великая Княжна Ольга Николаевна, первый раз в длинном платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причесанными, веселая и свежая, как цветочек, была центром всеобщего внимания. После бала был ужин за маленькими круглыми столами. Разрешено было и маленьким Великим Княжнам присутствовать на балу, и они очень веселились, порхая, как бабочки, среди приглашенных. После бала, организованного в честь Ольги Николаевны в царском дворце Ливадии, балы устраивались во дворцах Великих князей, живущих в окрестностях. Следующей зимой Мария Федоровна пригласила на бал в свой Аничков дворец, а Великая княгиня Мария Павловна — в свой дворец на Дворцовой набережной . Когда Ольге Николаевне исполнилось шестнадцать лет, Государь назначил ее шефом некоего гусарского полка. Представители этого полка прибыли на бал в Ливадию, и Великая княжна была в восторге от оказанного ей внимания. Формой полка был светло-синий мундир и ярко-красные рейтузы. Командующим полка был необычайно красивый генерал Мартынов, видный мужчина с черными усами. Ольга и он танцевали мазурку, и молодая Великая княжна была в восторге. Позднее Татьяну Николаевну назначили шефом уланского полка. Обеим Великим княжнам заказали военную форму их полков, и они появлялись в ней на парадах верхом. В 1912 году приехали в Вербную Субботу, цвели все фруктовые деревья, и на всенощной вместо вербы мы стояли с ветками цветущего миндаля. Два раза в день были службы в дворцовой церкви. Жизнь в Ливадии была сплошным праздником. Этой весной гостили брат Государыни Принц Эрнест с супругой и детьми; приезжала Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, в своем красивом сером костюме Марфо-Мариинской общины. Для нее служили литургии в дворцовой церкви в Ореанде. Гостил Великий Князь Дмитрий Павлович. На Страстный Четверг — особо почитаемый день Русской Православной Церкви — Царская семья ходила причащаться Святых Христовых Таин. Войдя в церковь, члены Царской семьи становились перед алтарем, делали поклоны и прикладывались к иконам. В белом платье, с вуалью, Государыня была очаровательной, хотя и была тогда слегка худой и выглядела болезненной. На нашем последнем богослужении сердце Государыни было настолько слабо, что ей было тяжело как поклониться, так и встать с колен. Трогательно и нежно маленький Алексей помогал и поддерживал свою маму. На Пасху в Крыму было дивно. Цвели всевозможные фруктовые деревья и дурманящие чудесные запахи наполняли воздух. Пасхальные богослужения проводились в красивейшее время года. В России был обычай после Пасхального богослужения приветствовать близких людей поцелуем. Так и Государь в день Христова Воскресения, где бы он его ни праздновал, в Царском Селе или в Крыму, целовал своих солдат. Помню, как мы в Крыму стояли за большой стеклянной дверью и смотрели на эту церемонию, происходящую во дворе великолепного Ливадийского дворца. Государь был небольшой ростом, и ему надо было тянуться на цыпочках, целуя высоких солдат, которые деликатно наклонялись в его сторону. Некоторые из них давали Государю красное пасхальное яйцо, получая взамен фарфоровое, украшенное инициалами Государя. Государыня, в свою очередь, посещала школы. Школьницы, молодые девочки, получали пасхальный поцелуй Государыни. Она также раздавала, как и Государь, украшенные ее инициалами фарфоровые яйца. Пасхальным поцелуем приветствовались также и во дворце — этим Государь и Государыня показывали, что они помнят своих подданных. Я удостоилась первого пасхального поцелуя от Государя, когда играла с детьми в детской. Государь вошел туда совсем неожиданно, вначале поцеловал меня, а затем своих детей. Пожалуй, трудно понять, какая была великая честь получить царский поцелуй, если не знать, как искренне мы боготворили Государя. Я была в восторге, и чуть было не потеряла сознание». http://impersem.kuvat.fi/#/kuvat/MRAMORNYI+DVORETS+LIVADII/ Людмила Хухтиниеми. Источники: Анна Вырубова. «Страницы моей жизни». Глава IV. Благо, Москва, 2000 г. «Анна Вырубова – фрейлина Государыни». Глава «Жизнь в Крыму». СПБ, 2012 г. http://krym.sarov.info/ludi/krasnov. О Краснове. Авторы текста Николай Калинин, Марина Земляниченко. wikipedia.org Дополнено 15.10.2014. © Copyright tsaarinikolai.com |