ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!

КОНТАКТЫ

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.

|

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!  КОНТАКТЫ |

PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.

|

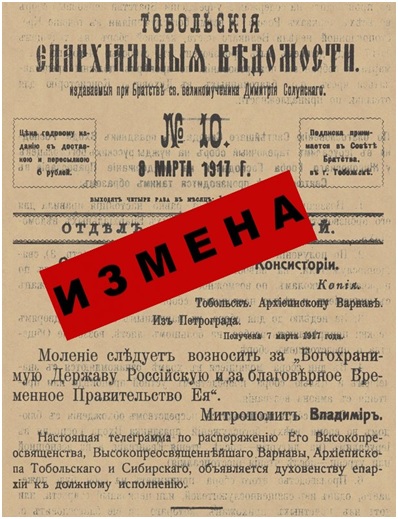

Вследствие отмены Св. синодом поминовения «имярека» автоматически исчезла и молитва о самой Царской Богом данной власти (1Цар.8,4-22), освященной церковью в особом таинстве миропомазания. Тем самым, при сохранении молитвы о государственной власти вообще, в богослужебных чинах произошло сакральное изменение: Царская власть оказалась десакрализована и уравнена с «народовластием», чем фактически был утвержден и провозглашен тезис: «всякая власть — от Бога»; то есть и смена формы государственной власти, революция — тоже «от Бога». Так, в Богородичном тропаре утрени после произведенной богослужебной замены поминовения Царя по всем церквам РПЦ должны были произноситься такие слова: «Всепетая Богородице, …спаси благоверное Временное правительство наше, ему же повелела eси правити, и подаждь ему с небесе победу» (ЦВ. 1917. № 9—15. С. 59; Там же. Безпл. прил. к №9—15. С. 4). Этим «вероучительным» молитвословием Синод фактически провозгласил тезис о Божественном происхождении власти Временного правительства. Таким образом, через несколько дней после начала Февральской революции Российская церковь перестала быть «монархической», фактически став «республиканской». РПЦ не дождалась даже, по словам П.Н.Милюкова, «голоса высшего судьи и властелина — народа в Учредительном собрании» (Милюков П.Н. История второй … Указ. соч. 1924. С. 23) об образе правления. Святейший правительствующий синод РПЦ, повсеместно заменив поминовение Царской власти молитвенным поминовением лже-народовластия, провозгласил в богослужебных чинах Россию республикой. Как неизбежное и закономерное следствие «духовных» действий церковной иерархии, Россия была объявлена А.Ф.Керенским 1 сентября 1917 г. республикой: ибо, с богословской точки зрения, действие «духа» предшествует и обусловливает действие «плоти». Действия Св. синода являлись осуществлением желания представителей высшего духовенства — «революционной иерократии», «воинствующего клерикализма» — путем уничтожения Царской власти разрешить многовековой теократический вопрос о «священстве-Царстве», то есть вопрос о том, кто главнее: первосвященник Царя или Царь — первосвященника (Флоренский Павел, священник. Параграфы … Указ. соч. С. 200). Если революционеры-заговорщики из различных политических партий и социальных групп общества были заинтересованы в свержении Богоданной власти российского Самодержца, то духовенство было заинтересовано не только в уничтожении Монархии, но и, в первую очередь, в десакрализации Царской власти. На этом пути в безумии властолюбия своего иерархи ничтоже сумняся «притянули за уши» слова Апостола: «Всякая власть — от Бога». Силились обосновать отсутствие каких-либо различий между законной и непосредственно подотчетной Богу властью Помазанника и всякой формой правления, прикрывающей масонскими позитивными вывесками типа «народовластие» примат исключительно собственных интересов, в угоду которым всегда будут использованы любые средства – самые лютые и безчеловечные. В необходимости десакрализации Монархии заключался один из основных «революционных» мотивов духовенства. Знаменательным символическим актом, предотвращавшим возможность реставрации Монархии в России, фактически стала замена богослужебных чинов и молитвословий. «Промонархическая» проповедническая деятельность подвергалась преследованию со стороны самого же Святейшего правительствующего синода и его обер-прокурора. Поэтому любая «контрреволюционная» проповедь духовенства (РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 1917. III отд. V стол. Д. 12. Л. 30—32, 35— 37, 42-43, 45, 59, 60, 61, 80—80 об., 99) автоматически расценивалась как «возбуждение народа против духовной власти» Синода. Так об этом свидетельствовал епископ Пермский Андроник. Косвенными свидетельствами одобрения Синодом свержения Царской власти являются его определения, выпущенные 28 апреля и 12 мая 1917 г. Согласно первому из них, всем священнослужителям, лишенным при старом режиме священного сана за свои политические убеждения, предлагалось обращаться в Св. синод с ходатайством о пересмотре своих дел и о восстановлении в сане (ЦВ. 1917. № 18—19. С. 117). Вторым определением все представители духовенства, на которых духовным судом были наложены взыскания за политические убеждения, освобождались от них, причем с восстановлением своих прежних прав и положения (РГВИА. Ф. 2082. Оп. 1. Д. 1. Л. 121; Церков.-обществ. мысль. Киев, 1917. Прил. к № 1—2. С. 1; Арханг. ЕВ. Архангельск, 1917. № 13. Ч. офиц. С. 204—205). Этими определениями Синод подчеркнул свой отказ от монархической официальной церковной политики. И позже Синод в своем послании ко всем гражданам России от 12 июля приветствовал «всеобщую свободу(!) России, сбросившей с себя сковывавшие ее политические цепи» (ЦВ. 1917. № 30. С. 231—233). Синод участвовал в финансовой программе Временного правительства «Заем свободы 1917 г.». Ее целью была компенсация государственных расходов на военные нужды. Духовенство же своей проповеднической деятельностью обязывалось содействовать успешному распространению «Займа» среди населения. Причем соответствующие обращения пастырей к народу должны были предваряться чтением двух «Поучений», составленных Св. Синодом. В «Поучении», в частности, говорилось: «Старое правительство довело Россию до края гибели… Народ восстал за правду, за Россию, свергнул старую власть, которую Бог через народ покарал за все ее тяжкие и великие грехи». При этом Временное правительство легитимировалось: оно объявлялось «избранным народом — тем самым народом, который завоевал себе свободу и свергнул поработителей этой свободы». Какое богомерзкое деяние! Какая кромешная подлость и низость – и это от имени Церкви Христовой! Может быть, мы теперь полагаем, что за этот иудин грех Господь благословил, послал бы мира и благоденствия на сотворших сие? Мы, совершающие им память как новомученикам, — по благословению их преемников, сегодняшних иерархов, десятилетиями не удостаивавших Великомученика Государя церковного прославления, а впоследствии ( в, так сказать, позорном «последствии») причислившим Помазанника и Его Семью к лику святых лишь в качестве страстотерпцев, при столь же позорном непрестанном церковном оклеветании местночтимого московского святого Государя Иоанна Васильевича – инока Ионы и всяческом поношении мученика за Христа и Царя старца Григория Нового. 2. Государственная присяга. Изменение богослужебных чинов поставлений и рукоположений в различные степени церковно- и священнослужения. Важным аспектом понимания вопроса об отношении РПЦ к государственному перевороту является рассмотрение роли духовенства в нарушении прежней и принятии народом России новой государственной присяги. Ввиду того, что народ в подавляющей массе своей был верующим, участие священнослужителей в церемониях присяги служило действенным знаком легитимности новой власти. Временное правительство сохранило религиозный характер государственной присяги. Ее новая форма была установлена 7 марта 1917 г. — «Присяга или клятвенное обещание на верность службы Российскому государству для лиц христианских вероисповеданий». В присяге, в частности, говорилось: «…Обещаюсь перед Богом и своею совестью быть верным и неизменно преданным Российскому государству. … Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство, впредь до установления образа правления волею народа при посредстве Учредительного собрания… В заключение данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением и нижеподписуюсь». 9 марта определением Синода эта присяга (ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 1425. Л. 1—15) была по духовному ведомству объявлена «для исполнения», о чем по всем епархиям были разосланы соответствующие указы. Также было признано необходимым участие духовенства в церемониях принятия новой присяги. Отмены действия предыдущей присяги на верность Императору, а также «освобождения» граждан от ее действия со стороны Св. синода не последовало. Прежняя верноподданническая присяга Государю Императору и Царствующему Дому по сути осталась действующей! Как уже было сказано, Священный Синод стремился закрепить завоевания революции и придать ей необратимый характер. Российское духовенство спокойно и достаточно легко пошло не только на изменение государственной присяги и на служение совершенно другой — светской, «немиропомазанной» власти, но и на нарушение предыдущей своей присяги «на верноподданство», по сути — на клятвопреступление. Личным примером нарушения присяги на верность Императору духовенство спровоцировало и остальных граждан России на клятвопреступление. Утверждать это позволяет тот факт, что присяга «на верноподданство» носила ярко выраженный религиозный характер, и духовенство в церемониях присяги играло главную роль. Более того, согласно «Своду законов Российской империи», почтение к Царю воспринималось скорее как обязанность веры, нежели как гражданский долг. Поэтому мнение Св. синода о присяге было решающим: его достаточно легковесное отношение к присяге на верность Императору обусловило такое же отношение к ней и со стороны граждан . Церковными законами для клятвопреступников предусмотрены суровые наказания: для священнослужителей и прочих членов причта — извержение из сана /25-е правило св. Апостолов/; для мирян — отлучение от церкви (от таинства св. причащения) на 10 лет /65-е правило св. Василия Великого/; невольно или по принуждению нарушившим клятву — отлучение на 6 лет /82-е правило св. Василия Великого/ (Каноны, или книга правил … Указ. соч. С. 23, 256, 259). Но несмотря на это, российское духовенство (в первую очередь члены Св. синода) пошло на нарушение государственно-церковной присяги, сознавая, что оно само на себя и на народ взыскания за клятвопреступление накладывать не будет, а светская внеконфессиональная революционная власть делать этого также не собирается, да и не имеет права. Единственный, кто мог, руководствуясь церковным законодательством, применить к нарушителям присяги меры воздействия — это «внешний епископ» Церкви, который есть «Хранитель догматов веры, блюститель правоверия и церковного благочиния» — Сам Государь Император (СЗРИ. 1912. С. 18). Совершенно уместно отметить, что с рокового марта 1917 г. — с церковного «благословения» присягать Временному правительству (без разрешения народа от прежней присяги на верность Царю) берет начало цепочка последующих аналогичных клятвопреступлений: осенью 1917 — весной 1918 гг. (в период прихода к власти большевиков и начала Гражданской войны) и в 1991 г. (во время развала СССР)… Официальное отношение Православной церкви к Февральской революции характеризуют и высказывания представителей церковной иерархии о значении государственной присяги на верноподданство Императору. Так, епископ Уфимский Андрей (князь Ухтомский) в первых числах марта 1917 г. обратился к своей пастве через епархиальную газету с посланием «Нравственный смысл современных великих событий». В нем епископ Андрей отмечал: «Прежде всего должен сказать, что ни о какой «присяге» не может быть речи. Отречение от престола Николая II освобождает его бывших подданных от присяги ему» (Уфим. ЕВ. Уфа, 1917. № 5-6. Отд. неофиц. С. 138—141). Так видный иерарх Российской церкви, «один из наиболее интеллигентных епископов» (по характеристике профессора Д.Поспеловского) (Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 445) — еп. Андрей Ухтомский, введенный 14 апреля Временным правительством в состав членов Св. синода, фактически выразил желание высшего духовенства оправдать революцию и не допустить реставрации в России монархической формы правления. Обратимся к рассмотрению формы торжественного обещания для членов Временного правительства, которая была установлена 7 марта. В ней говорилось: «…Обещаюсь и клянусь пред Всемогущим Богом и своею совестью служить верою и правдою народу державы Российской, …и всеми предоставленными мне мерами подавлять всякие попытки, прямо или косвенно направленные к восстановлению старого строя. …Клянусь принять все меры для созыва в возможно кратчайший срок. …Учредительного собрания, передать в руки его полноту власти, …и преклониться пред выраженною сим Собранием народною волею об образе правления и основных законах Российского государства. В исполнении сей моей клятвы да поможет мне Бог». Присягу члены Временного правительства (все, как один – масоны разных степеней посвящения!) лукаво, с архилукавого «благословения» церковной иерархии «принесли» 15 марта. Ее церемония происходила в Правительствующем сенате, в светской обстановке (ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 6. Л. 40 — 40 об.; Петрогр. ведомости. Пг., 1917. №43. С. 2). В ней содержится определенное противоречие: с одной стороны, члены Временного правительства обещали принять и признать выбранный народными представителями в Учредительном собрании образ правления, с другой, — всячески подавлять любые попытки к восстановлению прежнего монархического строя. Таким образом, в марте 1917 г. граждане России давали клятву верности правительству, члены которого публично-декларативно превышали свои полномочия. Духовенство же Православной Церкви, приводя паству к присяге на верность новой власти, являлось добровольным помощником и верным союзником правительства в этих его беззаконных начинаниях. Именно 7—9 марта фактически был отменен державный церковно-монархический лозунг «за Веру, Царя и Отечество». Отказавшись молитвенно поминать Царскую власть, церковь исключила одну из составляющих триединого девиза — «за Царя». Тем самым именно духовенством РПЦ фактически была изменена исторически сложившаяся государственно-монархическая идеология. Отказ церкви в первые дни марта 1917 г. от девиза «за Царя» во многом предопределил фактический сход с российской политической сцены монархического движения до полного его последующего провала. По причине фактического отказа Св. синода от освящения Царской власти у монархистов «ушла из-под ног» идеологическая почва. Так, например, в годы Великой войны руководство правых партий разрабатывало тактику своей деятельности на случай возможных «чрезвычайных обстоятельств», связанных с обострением политического кризиса и массовыми уличными выступлениями. План, созданный в 1915 г., предусматривал сбор всех правых сил города на соборной площади. Предполагалось осуществить вооружение всех верноподданных, занятие ими важнейших административных и народнохозяйственных учреждений и т.п. Сигналом для сбора и начала действий должен был послужить колокольный звон. Таким образом, местному духовенству, согласно плану, на начальной стадии его осуществления отводилась определенная руководящая роль. Однако в революционные февральско-мартовские дни 1917 г. церковные колокола сбор правых сил не возвестили. «Легитимизация» революционного переворота церковной властью предательски (и фатально для себя самих – в смысле личной неприкосновенности, которую гарантировал им лишь Русский Самодержец) РАЗОРУЖИЛА верноподданных русских патриотов (Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911—1917 гг. Указ. соч. С. 384, 427). http://kazachestvu.ru/samoderjavie/9093/ |