ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!

КОНТАКТЫ

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.

|

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!  КОНТАКТЫ |

PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.

|

|

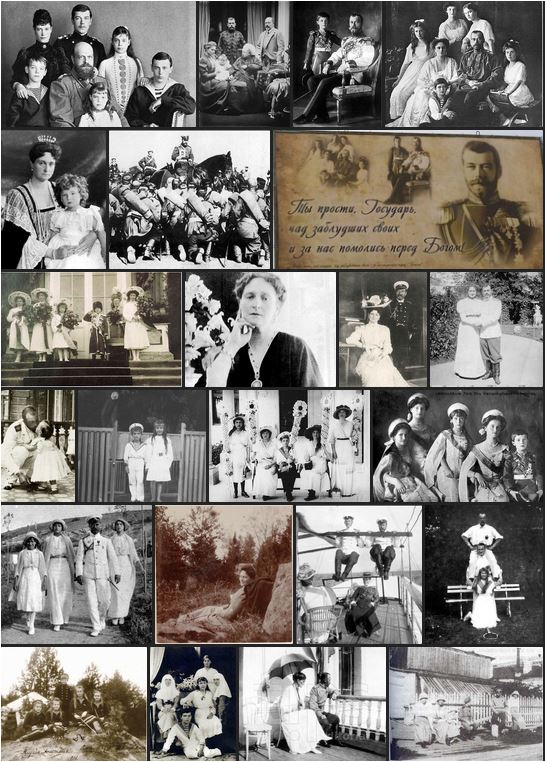

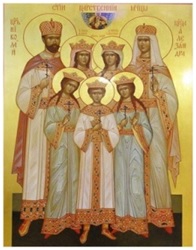

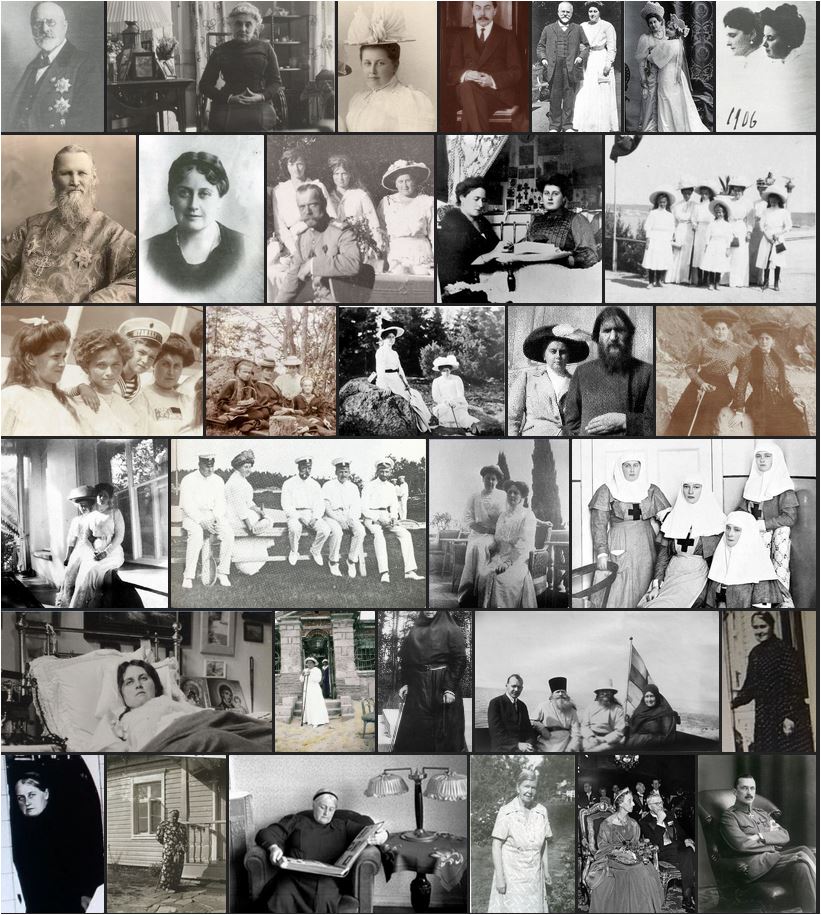

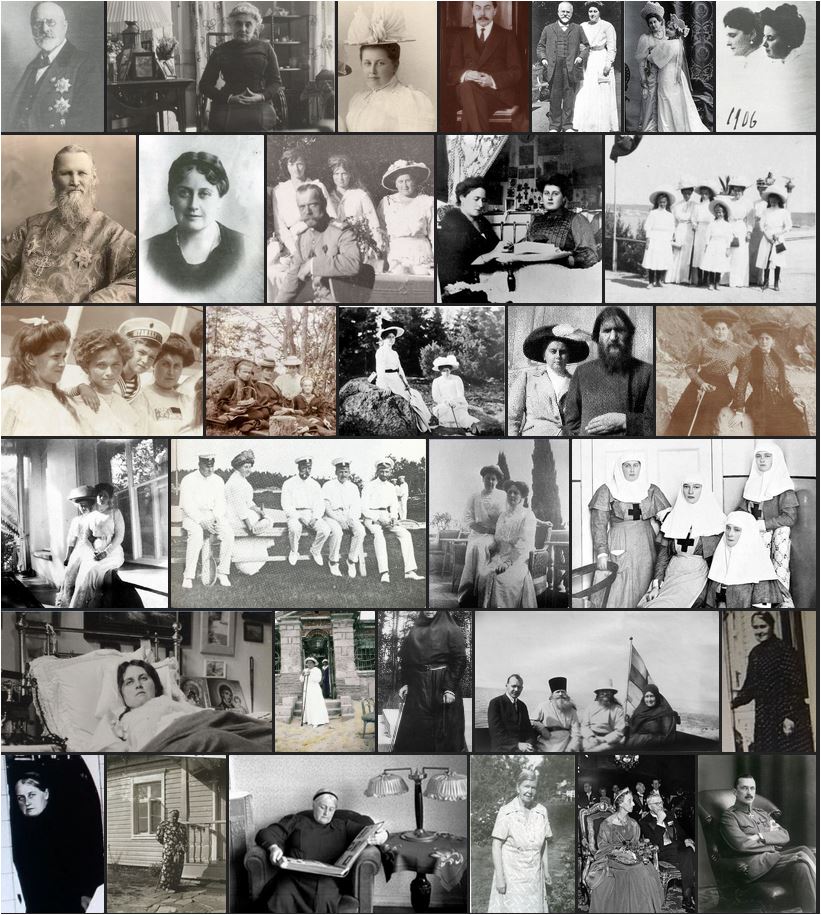

Великая Княжна Ольга Николаевна прославлена вместе с родителями, сёстрами и братом в сонме новомучеников Российских на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Ранее, в 1981 году, они же были канонизированы Русской Православной Церковью за границей. Святая мученица Великая Княжна Ольга Николавна (1895—1918) - первенец Императора Николая II и Императрицы Александры Феодоровны - родилась в Царском Селе 3 ноября 1895 года, в 9 часов пополудни и крещена Придворным протопресвитером и духовником Янышевым в церкви Царскосельского дворца 14 ноября — в день рождения Императрицы Марии Феодоровны и в первую годовщину бракосочетания её родителей; восприемниками её были Императрица Мария Феодоровна и Великий князь Владимир Александрович; по причащении новорождённой, Императрица Мария Феодоровна возложила на неё знаки ордена Святой Екатерины. С самого детства ее отличали стремление к самостоятельности, сильная воля, честность и прямота. Окружающие отмечали ее живой ум, искренность. «Ни капли лукавства!» – пишет Пьер Жильяр, и покоряющее всех истинно девичье обаяние. Великая Княжна была очень рассудительна, остроумна, обладала открытой, непосредственной натурой. Арест Царской Семьи в марте 1917 г. и последующие революционные события оказали сильное воздействие на Ольгу Николаевну. «Ужас революции повлиял на нее гораздо больше, чем на других, – отмечала Софи Буксгевден. – Она полностью изменилась, исчезла ее жизнерадостность». Из воспоминаний М.К. Дитерихса: «Великая Княжна Ольга Николаевна оставляла в изучавших ее натуру людях впечатление человека, как будто бы пережившего в жизни какое-то большое горе… Бывало, она смеется, а чувствуется, что ее смех только внешний, а там, в глубине души, ей вовсе не смешно, а грустно». «Она была прирожденный мыслитель, и как позже выяснилось, понимала общую ситуацию лучше, чем кто-либо из членов ее семьи, включая даже родителей, – полагал Глеб Боткин, сын погибшего вместе с Царской Семьей лейб-медика Евгения Боткина. – Наконец, у меня сложилось впечатление, что она не питала иллюзий насчет того, какое будущее им уготовано, и, как следствие этого, была часто грустна и встревожена». После ареста у Ольги Николаевны сильно расшаталось здоровье, она часто болела. Первой из сестер она заразилась корью; болезнь приняла тяжелую форму, перешла в тиф, протекала при температуре 40,5°. После выздоровления условия содержания Царской Семьи продолжали ухудшаться. Однако, несмотря на это, настроение у детей было бодрое и даже жизнерадостное. 22 июня 1917 г. Пьер Жильяр сделал следующую запись в своем дневнике: «Так как у Великих Княжон после болезни сильно падали волосы, им наголо обрили головы; когда они выходят в сад, то надевают шляпы, сделанные, чтобы скрыть отсутствие волос. В ту минуту, когда я собирался их фотографировать, они по знаку Ольги Николаевны быстро сняли шляпы. Я протестовал, но они настояли, забавляясь мыслью увидеть свои изображения в этом виде и в ожидании возмущенного удивления родителей. Несмотря на все, время от времени их юмор вновь проявляется; это – действие бьющей ключом молодости!» В августе 1917 г. по решению Временного правительства Государь и его семья были отправлены в Тобольск, где провели восемь месяцев. В эти тяжелые дни главную свою задачу Великие Княжны видели в том, чтобы облегчить заботы и тревоги родителей, окружая их своей любовью, выражавшейся, по воспоминаниям окружавших, в самых трогательных и нежных знаках внимания. «Ты видишь, – писала Государыня в одном из своих писем мужу, – наши девочки научились наблюдать людей и их лица, они очень сильно развились духовно через все это страдание, они знают все, через что мы проходим, – это необходимо и делает их зрелыми. К счастью, они по временам большие дети, но у них есть вдумчивость и душевное чувство гораздо более мудрых существ». На Рождество Государыня и Великие Княжны в течение долгого времени собственноручно готовили подарки для каждого из тех, кто последовал за ними в ссылку. Всенощную служил на дому местный священник. «Все собрались затем в большой зале, – вспоминает П. Жильяр, – и детям доставило большую радость преподнести предназначенные нам «сюрпризы». Мы чувствовали, что представляем из себя одну большую семью; все старались забыть переживаемые горести и заботы, чтобы иметь возможность без задних мыслей, в полном сердечном общении наслаждаться этими минутами спокойствия и духовной близости». «Здравствуй, Ритка, милая! – писала 26 декабря Великая Княжна Ольга бывшей придворной фрейлине Маргарите Хитрово. – Вот уже и Праздники. У нас стоит в углу залы елка и издает чудный запах, совсем не такой, как в Царском. Это какой-то особый сорт и называется «бальзамическая елка». Пахнет сильно апельсином и мандарином, и по стволу течет все время смола. Украшений нет, а только серебряный дождь и восковые свечи, конечно, церковные, т.к. других здесь нет. После обеда, в сочельник, раздавали всем подарки, большею частью разные вышивки. Когда мы все это разбирали и назначали, кому что дать, нам совершенно напоминало базары в Ялте. Помнишь, сколько было всегда приготовлений? Всенощная была около 10 вечера, и елка горела. Красиво и уютно было». В Рождественское утро все отправились в церковь. По приказанию священника дьякон провозгласил многолетие Царской Семье, что вызвало жестокие угрозы со стороны конвоиров, священник был удален. Этот случай привел к новым оскорбительным стеснениям по отношению к арестованным, наблюдение за ними сделалось еще более строгим. В дни Великого Поста 1918 г. Богослужение совершалось на дому утром и вечером. Поскольку певчие не могли приходить, Императрица и Великие Княжны пели сами вместе с дьяконом. Несмотря на полное лишений и тревог пребывание в ссылке, Великие Княжны еще сохраняли бодрость духа. «Такие храбрые и хорошие, никогда не жалуются, я так довольна их душами», – писала Государыня из Тобольска. Накануне Пасхи Государь и Государыня вместе с Великой Княжной Марией были перевезены в Екатеринбург. Ольга осталась в Тобольске при больном Алексее Николаевиче и младших сестрах. «Мне кажется, она гораздо больше всех в семье понимала их положение и сознавала опасность его, – писала Клавдия Битнер, воспитательница Царских детей в Тобольске. – Она страшно плакала, когда уехали отец с матерью из Тобольска». Караулы при оставшихся Царских детях были заняты латышами, один из которых уже на следующий день во время Богослужения был поставлен около аналоя следить за священником. «Это так всех ошеломило, – вспоминает полковник Е. С. Кобылинский, – что Великая Княжна Ольга Николаевна плакала и говорила, что если бы знала, что так будет, то она не стала бы просить о Богослужении!». Обращение с Великими Княжнами вообще становилось все более жестоким и возмутительным. Им запрещали затворять на ночь дверь их спальни, «чтобы я каждую минуту мог войти и видеть, что вы делаете», – говорил начальник караула Родионов, нельзя было без разрешения выходить гулять и даже спускаться на нижний этаж. Старшая из Царских дочерей находилась в состоянии сильнейшей тревоги. «Ольга Николаевна также сильно переменилась, – пишет Софи Буксгевден. – Тревоги и волнение из-за отсутствия родителей, и та ответственность, которая легла на нее, когда она осталась главой дома, чтобы ухаживать за больным братом, произвели перемену в нежной, красивой двадцатидвухлетней девушке, превратив ее в увядшую и печальную женщину средних лет. Она была единственной из Царевен, которая остро осознавала ту опасность, в которой находились ее родители». В мае 1918 г. Царские дети, наконец, покинули Тобольск, чтобы воссоединиться с родителями в Екатеринбурге. По словам Татьяны Мельник-Боткиной, охрана продолжала издеваться над юными Княжнами на пароходе: к открытым настежь дверям кают Великих Княжон были приставлены часовые, так что они даже не могли раздеться; вся провизия, присланная Их Высочествам жителями Тобольска и монастырем, была тотчас отобрана. Переехав в дом Ипатьева, Великая Княжна Ольга из самой разговорчивой, очень обаятельной и веселой девушки превратилась в собственную тень, держалась отчужденно и печально. Охранники вспоминали, что «она была худая, бледная и выглядела больной. Она редко ходила на прогулки в сад и проводила большую часть времени рядом с братом». По свидетельству одного из конвоиров, Нетребина, все последние дни с 4 по 16 июля стоявшего как раз на центральном посту при входе в помещения узников, «бывшие Княгини держали себя весело, иногда разговаривали… Старшая из них была худая до отвращения, на ней были только кожа да кости. Держала себя наподобие матери...». И, тем не менее, несмотря на всю горечь положения, привитые Великой Княжне Ольге вера и любовь ко всем людям научили ее прощать оскорбления, злодейства и издевательства тяжелых дней заключения, породили в ее юном сердцах смирение и кроткую молитву за врагов. В доме Ипатьева впоследствии было найдено стихотворение Сергея Бехтеева, переписанное рукой Ольги Николаевны:

В годину буйных, мрачных дней, Сносить народное гоненье И пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, Злодейство ближнего прощать И крест тяжелый и кровавый С Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волненья, Когда ограбят нас враги, Терпеть позор и оскорбленья, Христос Спаситель, помоги! Владыка мира, Бог вселенной. Благослови молитвой нас И дай покой душе смиренной В невыносимый, страшный час. И у преддверия могилы Вдохни в уста Твоих рабов Нечеловеческие силы — Молиться кротко за врагов. Источник: http://priozernoe.prihod.ru/ https://impersem.kuvat.fi/kuvat/DETI+IH+VELICESTV/VELIKIE+KHJASHNY+OLGA+I+TATJANA/ |