ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!

КОНТАКТЫ

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.

|

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!  КОНТАКТЫ |

PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.

|

|

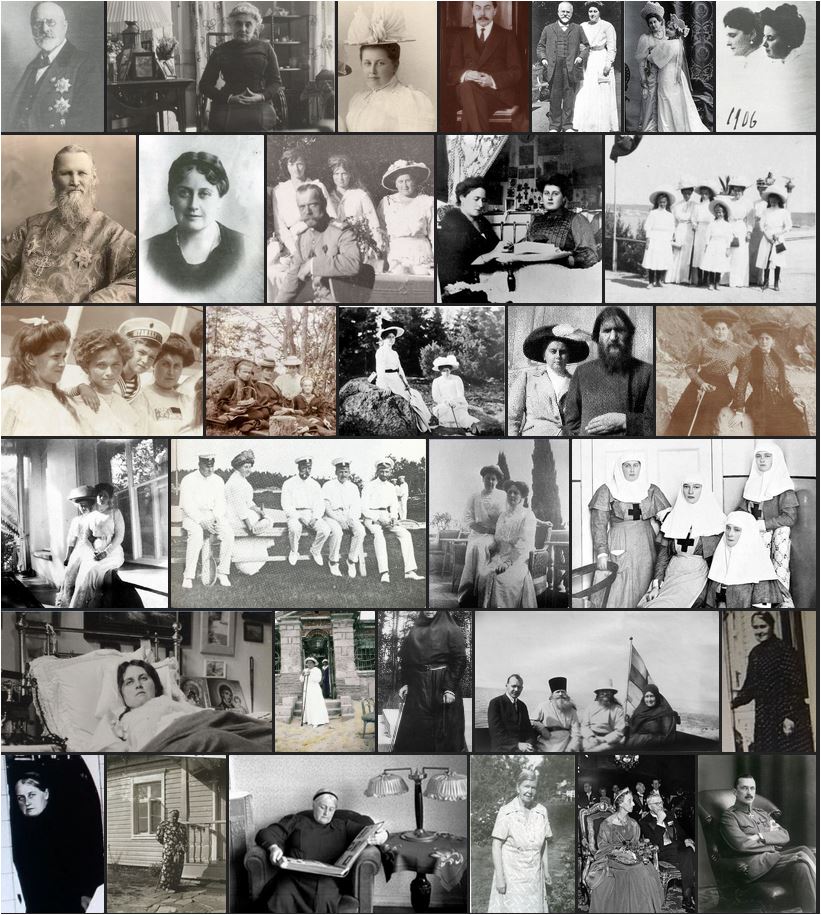

Анна Александровна бы старшей из троих детей супругов Танеевых, родилась 16 июля (ст. ст.) 1884 году в Ораниенбауме (Ломоносов). Здесь была, арендуемая родителями, небольшая дача. Ее родители, члены рода Танеевых и Толстых, были на службе Царствующего Дома с ранних времен русской истории. «Отец мой, Александр Сергеевич Танеев, занимал видный пост статс-секретаря и главноуправляющего Его Императорского Величества Канцелярии в продолжение двадцати лет. Тот же самый пост занимали его дед и отец при Александре I, Николае I, Александре II и Александре III. Дед мой, генерал Толстой, был флигель-адъютантом Императора Александра II, а его прадед был знаменитый фельдмаршал Кутузов. Прадедом матери был граф Кутаисов, друг Императора Павла I». Позднее родители Анны Александровны переехали жить в Михайловский Дворец, где находилась Канцелярия Императорского Гражданского Кабинета. Во Дворце проводились знаменитые музыкальные вечера, выступали П. Чайковский, близкий друг их семьи, Антон Рубинштейн, Давидов и др. знаменитости. Проводились забавные вечера «Шарада», костюмированные балы, в которых участвовали Великие Князья и Княгини. С детства Анна Александровна была близка с Государевым Домом. «Каждый день в нашем доме Царь упоминался, как Богу подобный. Он по нашему мнению не был обыкновенным смертным, но тем, кто был источником всего доброго и ради которого, мы были готовы, при необходимости, пожертвовать все наше. Не было для нас детей более благородного и по желанию достойного, как быть полезным Государю. К большим впечатлениям моего детства относится один из концертов в Дворцовом зале. Нас, детей, пригласили в Государеву ложу, где мы в первый раз за руку приветствовали Царя и Царицу. Помню, как сейчас, красивую улыбку Государя, когда он подал мне свою руку». Образование дети Танеевых получили домашнее. Особенное внимание было уделено знанию языков, в совершенстве знали французский, немецкий, английский. Значительная часть обучения занимала религия. Главным и любимым нашим предметом была музыка. Для детей организовались заграничные поездки, но, как пишет Анна Александровна, «Более всего на наше воспитание оказали наши родители. Самым большим счастьем для нас было быть в их обществе и, они со своей стороны посвящали нам каждую свободную минуту. Под влиянием наших родителей из нас выросли люди, любящие искусство и все красивое. Вера в Бога, посещение Богослужений, безупречная жизнь и молитва были для нас опорой на жизненном пути. Наш отец особенно подчеркивал важность чувства долга и приучал нас во всех жизненных обстоятельствах следовать голосу своей совести. Он сам был самозабвенно предан Престолу и своему Государю; эту преданность мы переняли от него, как и он перенял её от своих предков. …По-настоящему я вступила в жизнь общества в 1902 году, когда первый раз попала на Придворный бал и меня там представили». Но до этого Анна Александровна, летом, заболев брюшным тифом, была 3 месяца при смерти. «Брат и я болели одновременно, но его болезнь шла нормально, и через шесть недель он поправился; у меня же, сделалось воспаление легких, почек и мозга, отнялся язык, и я потеряла слух. Во время долгих мучительных ночей я видела, как-то во сне, о. Иоанна Кронштадтского, который сказал мне, что скоро будет лучше. В детстве о. Иоанн раза три был у нас и своим благодатным присутствием оставил в моей душе глубокое впечатление. Я как-то сумела объяснить свою просьбу позвать о. Иоанна. В полузабытьи я чувствовала, что о. Иоанн едет к нам и, не удивилась, когда он вошел ко мне в комнату. Он отслужил молебен, положил епитрахиль мне на голову. По окончании молебна он взял стакан воды, благословил и облил меня к ужасу сестры и доктора, которые кинулись меня вытирать. Я сразу же заснула, и на следующий день жар спал, вернулся слух, и я стала поправляться». В январе 1903 года, возвратившись из оздоровительной поездки, из Европы, Анна Александровна получила, украшенный бриллиантами и инициалами Государыни, знак (шифр), дающей ей право называться почетной фрейлиной её Величества. «Через некоторое время меня пригласили, временно, на службу лично к Государыне. Тогда начались наши близкие и глубоко дружеские отношения, из которых я черпала силу и радость до конца моей жизни». В 1905 году Анна Александровна совершила свое первое путешествие на Императорской яхте в финские шхеры. «Императорская семья каждое лето регулярно выезжала на побережье Финляндии, пишу это сейчас, живя в 17 лет в Финляндии, и интуитивно понимаю тяготение Императорской Семьи к финской чистой и неиспорченной атмосфере и к суровой красоте её природы. Как много воспоминаний осталось у меня от этих поездок!». В 1907 году состоялось бракосочетание Анны Александровны с лейтенантом Вырубовым в церкви Большого Царскосельского Дворца. «Он был один из тех, кто чудом спаслись из утонувшего корабля «Петропавловск». Я успела пробыть личной фрейлиной Государыни только несколько месяцев. …Я не спала всю ночь и встала утром с тяжёлым чувством на душе. …О браке нет желания говорить. Он не принес мне счастья, только горькие испытания. Очевидно, события военного времени потрясли нервную систему мужа, т.к. вскоре стали проявляться опасные признаки помешательства. Вначале я молчала, думала, что все пройдет, помалкивая об этом и держа в секрете состояние своего мужа даже от матери. Но так не могло долго продолжаться, надо было обращаться к врачу. Мужа признали безнадежно психическим больным и отправили в Швейцарский санаторий. Наш брак был расторгнут. Первый, сильный жизненный удар постиг меня. Я была двадцатилетней, понимала серьезность ситуации, мои переживания принесли мне зрелость и, я за год почувствовала на десять лет себя повзрослевшей. Жизнь виделась мне пустой и безсодержательной. Не знала, за что взяться, единственное, молитвы и духовное делание были моим утешениям». …Начался 1914 год, ставший роковым для нашей бедной Родины и чуть ли не всего мира. Анна Александровна была с Императорской семьёй в Крыму, где она испытала много тяжёлых и горьких переживаний. Испытанию подверглась её любовь и преданность Государыне. Оказавшись жертвой мести офицера, который распустил слух о её связи с Государем, она переживала скорбное время горечи, злорадства окружающих, их презрение. «Императрица не могла удержаться от того, чтобы не излить свою горечь в письмах близким, рисуя в них мою личность далеко не в привлекательных красках после многих лет дружбы. …Позже, трехлетние страдания в большевистских тюрьмах не чувствовались такими горькими, т.к. были от чужих людей. Теперь я потеряла доверие моей Правительницы, той, которой я преданно посвятила всю свою жизнь. К моей горечи добавилось злорадство других придворных. В конечном счёте со мной не здоровались даже и камеристки Государыни. Я чувствовала своё пребывание в Крыму ненужным и решила уехать». Анна Александровна едет вначале к брату, в Орел, а затем в Верхотурский монастырь, на Урал. Там она побывала в скиту у старца Макария. «…У меня было много горя и, я надеялась, что он помолится за меня. Помню, как бежала впереди всех к нему, как заплакала и, как он дружески положил свою руку на мою голову, рассматривая меня доброжелательными, радушными глазами и сказал: «Ничего, ничего все пройдет, не волнуйтесь, все ваши дела уладятся». Государыня обнаружила, что меня оклеветали безо всякой причины, и написала мне дружеское письмо, в котором она просила меня вернуться. В Петергофе Государыня и я, счастливые, снова встретились друг с другом. Мы плакали и обнимались, всё было забыто и прощено. В дальнейшем, глубоко дружественные отношения между мною и Государыней возросли до степени полной несокрушимости, так, что уже никакие последующие испытания, ни даже сама смерть не в силах были разлучить нас друг от друга. …В стране была объявлена общая мобилизация, а 20 июля 1914 года - война против Германии. …Государь показался на балконе. Все море народа на Дворцовой площади, увидев Его, как один человек, опустились на колени. Склонились тысячи знамен, пели гимн, молитвы... все плакали. Государыня начала заниматься устройством госпиталей, лазаретов, формированием отрядов, санитарных поездов и открытых складов. Я же проводила на войну дорогого, единственного брата. …Чтобы лучше руководить деятельностью лазаретов, Императрица решила лично пройти курс милосердия военного времени с двумя старшими Княжнами и со мной. Началось страшно трудное и утомительное время. В 9 часов Императрица каждый день заезжала в церковь «Знамения», к чудотворному Образу Божией Матери, и уже из церкви мы ехали на работу в лазарет». 2 января 1915 года произошла железнодорожная катастрофа. «Я ушла от Государыни в 5 часов и с поездом 5:20 поехала в город. …Вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что проваливаюсь куда-то головой вниз и ударяюсь об землю; ноги же запутались, вероятно, в трубах отопления, и я чувствовала, как они переломились. На минуту я потеряла сознание. Когда пришла в себя, вокруг была тишина и мрак. Затем крики и стоны раненых и умирающих. Сама я не могла ни пошевельнуться, ни кричать; на голове у меня лежал огромный, железный брус и из горла текла кровь. Я молилась, чтобы скорее умереть, т.к. невыносимо страдала. …Казак из конвоя, Лихачев, и солдат железнодорожного полка стали освобождать мои ноги. Боль была нестерпимая. Я начала кричать. Больше всего я страдала от сломанной спины. Перевязав меня под руки веревкой, они начали тащить меня из-под вагонов, уговаривая быть терпеливой. Помню, как кричала вне себя от неописуемых физических страданий. Четыре часа я лежала на полу без всякой помощи. Прибывший врач, подойдя ко мне, сказал: «Она умирает, её не стоит трогать». Оставаясь совершенно одной, т.к. остальных раненных уносили, я только молилась, чтобы Бог дал мне терпения. Только около 10 часов вечера, по настоянию генерала Ресина, меня перенесли в вагон-теплушку. …Помню, как меня проносили через толпу народа в Царском Селе, и я увидела Императрицу и всех Великих Княжон в слезах. Меня перенесли в санитарный автомобиль, и Императрица сейчас же вскочила в него; присев на пол, Она держала мою голову на коленях и ободряла меня; я же шептала ей, что умираю. В лазарете, Государыня, наклонившись надо мной, спросила, хочу ли я видеть Государя. Он пришёл. Меня окружили Их Величества и Великие Княжны. Я попросила причаститься, пришел священник и причастил меня Святых Христовых Таин. После этого я слышала, как сказали, чтобы шли со мною прощаться, т.к. не доживу до утра. Я же не страдала, а впала в какое-то блаженное состояние. Помню, как стараясь успокоить моего отца, Государь держал меня за руку и, обернувшись, сказал, что у меня есть сила в руке. …Меня постоянно тошнило кровью, мама давала мне маленькие кусочки льда - и я осталась жить. …Последующие шесть месяцев я день и ночь мучилась нечеловеческими страданиями. С первого дня у меня образовались два огромных пролежня на спине. Мучилась я, особенно, от раздавленной правой ноги, где сделался флебит, и от болей в голове – менингита. Сломанная в двух местах нога не болела. Затем сделалось травматическое воспаление обоих легких. После 2-месяцев, мои родители и врач Карасёва настояли, чтобы меня перевезли домой. Каждый день, в продолжение 4- месяцев, Государыня Мария Федоровна справлялась о моем здоровье по телефону. Её Величество приезжала по вечерам. Государь был почти все время в отсутствии. Доктора пригласили сильного санитара по фамилии Жук, который стал учить меня ходить на костылях. Он же меня возил летом в кресле во Дворец и в Церковь, после 6-ти месяцев, которые я пролежала на спине. Железная дорога выдала мне за увечье 100 000 руб. На эти деньги я основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались всякому ремеслу; начали в 60 человек, а потом расширили до 100. Испытав на опыте, как тяжело быть калекой, я хотела хоть несколько облегчить им жизнь в будущем. Ведь по приезде домой, на них в семьях стали бы смотреть как на лишний рот! Через год мы выпустили 200 мастеровых, сапожников, переплётчиков. Лазарет этот сразу удивительно пошёл, но и здесь зависть людская не оставила меня. Впоследствии, может быть не раз, мои милые инвалиды спасали мне жизнь во время революции. ...Трудно и противно говорить о петроградском обществе, которое, невзирая на войну, веселилось и кутило целыми днями. Рестораны и театры процветали, заказывались костюмы, покупались бриллианты; война как будто бы не существовала. …Мы уехали в Ставку навестить Государя. …Я же лично постоянно угадывала разные оскорбления, и во взглядах, и в «любезных» пожатиях руки и понимала, что злоба эта направлена через меня на Государыню. Среди неправды, интриг и злобы было, однако, в Могилёве одно светлое местечко, куда я приносила свою больную душу и слёзы. То был Братский монастырь, где два-три монаха справляли службу, проводя жизнь в нищете и лишениях. Там находилась чудотворная икона Могилёвской Божией Матери. В одну из самых тяжёлых минут душевной муки, когда мне казалось, была близка неминуемая катастрофа, помню, я отвезла Божией Матери свои бриллиантовые серьги. По странному стечению обстоятельств, единственную маленькую икону, которую мне разрешили иметь в крепости, была икона Божией Матери Могилёвская, отобрав всё остальное, солдаты швырнули мне её на колени. Сотни раз в день и во время страшных ночей я прижимала Её к груди. И первое приветствие, по освобождении из Петропавловской крепости, была этаже икона, присланная монахами, узнавшими о моём заключении. ...Я ежедневно получала грязные анонимные письма, грозившие мне убийством и т.п. Императрица немедленно велела мне переехать во Дворец, и я с грустью покинула свой домик, зная, что уже никогда туда не возвращусь. На Рождество 1917года, Их Величества были очень грустны: Они переживали глубокое разочарование в близких и родственниках, которым ранее доверяли и которых любили, и никогда, кажется, Государь и Государыня, Всероссийские не были так одиноки, как теперь. Преданные их же родственниками, оклеветанные людьми, которые в глазах всего мира назывались представителями России, Их Величества имели около себя несколько преданных друзей да министров, ими назначенных, которые были осуждены общественным мнением. ...Мы, русские, часто виним в нашем несчастье других, не желая понять, что положение наше - дело наших же рук, мы все виноваты, особенно же виноваты высшие классы. Мало кто исполняет свой долг во имя долга и России. Чувство долга не внушалось с детства; в семьях дети не воспитывались в любви к Родине, и только величайшее страдание и кровь невинных жертв могут омыть наши грехи и грехи целых поколений. Да поможет Господь нам всем, русским, томящимся на далекой чужбине и страждущим в многострадальной, но безконечно нам всем дорогой Родине, соединиться в любви и мире друг с другом, принося наши слезы и горячее покаяние милосердному Богу за безчисленные согрешения наши, содеянные перед Господом, и Богом венчанным Государём нашим, и нашей Родиной. И только тогда встанет великая и могучая Россия, на радость нам и страх врагам нашим. ...Интриги против Их Величеств продолжались. На лицо был заговор против Государя. …22 февраля 1917 года Анна Александровна заболела корью в очень сильной форме, когда пришло известие об отречении Государя. ...Слёзы звучали в Его голосе, когда он говорил о своих друзьях и родных, которым Он больше всех доверял и которые оказались соучастниками в низвержении его с престола… Я поняла, что для России теперь всё кончено. Армия разложилась, народ нравственно упал и моему взору уже представились те ужасы, которые нас всех ожидали. …Во Дворце полки, караулы, обслуживающий персонал Их Величеств, уходили. Ушли от меня сестра милосердия, санитар Жук, доктора лазарета; спасались все, кто как мог. С самого утра, 21 марта, мне было тяжело на душе. Я лежала в постели... около часу вдруг поднялась суматоха в коридоре, были слышны быстрые шаги. Я вся похолодела и почувствовала, что идут за мной. Сердце не обмануло. …Я обратилась со слёзной просьбой позволить мне проститься с Государыней. Государя я видела в окно, как он шёл с прогулки, почти бежал, но Его больше не пустили. Камердинер Волков вёз на кресле мою возлюбленную Государыню. Её сопровождала Татьяна Николаевна. Я издали увидела, что Государыня и Татьяна Николаевна обливаются слезами; рыдал и добрый Волков. Одно длинное объятие, мы успели поменяться кольцами, а Татьяна Николаевна взяла моё обручальное кольцо. Императрица сквозь рыдания, указав на небо, сказала: «Там и в Боге мы всегда вместе!» Я не помню, как меня от Неё оторвали. Волков всё повторял: «Анна Александровна, никто – как Бог!». Посмотрев на лица наших палачей, я увидела, что и они в слезах. Я была настолько слаба, что меня почти на руках понесли к мотору. …Бог помог мне быть спокойной. Страшное чувство было у меня - точно всё это происходило не со мною. …Меня толкнули в тёмную камеру Трубецкого бастиона Петропавловской крепости и заперли. …Тот, кто переживал первый момент заключения, поймет, что я пережила: чёрная, безпросветная скорбь и отчаяние. От слабости я упала на железную кровать; вокруг на каменном полу лужи воды, по стёклам текла вода, мрак и холод; крошечное окно у потолка не пропускало ни света, ни воздуха, пахло сыростью и затхлостью. В углу - клозет и раковина. Железный столик и кровать были приделаны к стене. На кровати лежали тоненький волосяной матрас и две грязные подушки. …Солдаты сорвали тюфячок с кровати, убрали вторую подушку и потом начали срывать с меня образки, золотые кольца. Когда солдаты срывали золотую цепочку от креста, они глубоко поранили мне шею. От боли я вскрикнула; тогда один из солдат ударил меня кулаком, и, плюнув в лицо, они ушли, захлопнув за собою железную дверь. Холодная и голодная я легла на голую кровать, покрылась своим пальто и от изнеможения и слёз начала засыпать под насмешки и улюлюканье солдат. Боже, сколько издевательств и жестокостей я перенесла от них! Но я прощала им, стараясь быть терпеливой, т.к. не они меня повели на этот крест и не они создали клевету; но трудно прощать тем, кто из зависти сознательно лгал и мучил меня. Я буквально голодала. Два раза в день приносили полмиски какой-то бурды, вроде супа, в которую солдаты часто плевали, клали стекло. Часто от него воняло тухлой рыбой, так, что затыкала нос, проглатывая немного, чтобы только не умереть с голода. В первый месяц от слабости и голода у меня часто бывали обмороки. Я была очень слаба после только что перенесённой кори и плеврита. От сырости в камере я схватила глубокий бронхит, который бросился на лёгкие, температура поднималась до 40 градусов. Я кашляла день и ночь; приходил фельдшер и ставил мне банки. Жизнь наша была медленной смертной казнью. Ежедневно нас выводили на 10 минут на маленький дворик с несколькими деревцами; посреди двора стояла баня. В первое утро, когда я вышла из холода и запаха могилы на свежий воздух, я пришла в себя, ощутив, что ещё жива, и как-то стало легче. Думаю, ни один сад в мире не доставлял никому столько радости, как наш убогий садик в крепости. ..Главный мучитель, доктор Трубецкого бастиона, толстый, со злым лицом и огромным красным бантом на груди, обходил камеры почти каждый день. Он сдирал с меня при солдатах рубашку, нагло и грубо надсмехаясь. В эти дни я не могла молиться и только повторяла слова Спасителя: «Боже, Боже мой, вскую еси оставил мя». …Почему-то я не умерла. Когда же стала поправляться, получила бумагу от начальства крепости, что я в наказание за болезнь, лишаюсь прогулки на 10 дней Нам объявили, что у нас будут дежурить надзирательницы женской тюрьмы. Вторая, с кроткими, грустными глазами, с первой же минуты поняла глубину моего страдания и была нашей поддержкой и Ангелом-Хранителем. Воистину есть святые на земле, и она была свята. Всё, что было в её силах, чтобы облегчить наше несчастное существование, она все сделала. Никогда в своей жизни не смогу её отблагодарить. Видя, что мы буквально умираем с голоду, она покупала на свои скудные средства то немного колбасы, то кусок сыру или шоколада. Одной ей не позволяли входить, но, уходя вслед за солдатами последней из камеры, она ухитрялась бросать свёрточек в угол, около клозета и я бросалась, как голодный зверь на пакетик и съедала в этом углу. Первую радость доставила она мне, подарив Красное яичко на Пасху. Не знаю, как описать этот светлый праздник в тюрьме. Я чувствовала себя забытой Богом и людьми. В Светлую ночь проснулась от звона колоколов и села на постели, обливаясь слезами. Священник просил позволения у правительства обойти заключённых с Крестом, но ему отказали. В Великую Пятницу нас всех исповедовали и причащали Святых Тайн; водили по очереди в одну из камер, у входа стоял солдат. Священник плакал со мною на исповеди. Никогда не забуду отца Иоанна Руднева; он ушёл в лучший мир. Он так глубоко принял к сердцу непомерную нашу скорбь, что заболел после этих исповедей. Была Пасха и, я в своей убогой обстановке пела пасхальные песни, сидя на койке. Солдаты думали, что я сошла с ума и, войдя, под угрозой побить, потребовали, чтобы я замолчала. Положив голову на грязную подушку, я заплакала. Но вдруг почувствовала под подушкой что-то крепкое и, сунув руку, ощупала яйцо. Я не смела верить своей радости. В самом деле, под грязной подушкой, набитой соломой, лежало Красное яичко, положенное доброй рукой моего единственного друга, нашей надзирательницы... я прижала его к сердцу, целовала Его и благодарила Бога». Через добрых людей в крепости, Анна Александровна сумела наладить переписку с родителями и они, рискуя жизнью, приносили ей вещи из дома. «...Доктор Манухин стал моим другом - он понял глубокое, безпросветное горе незаслуженной клеветы, которую я несла столько лет. Сознание, что один человек понял меня, дало силу терпеть и бороться. Слышала, что другие заключенные много читают, я же только читала Библию, т. к. повести и рассказы не могли занять ума и успокоить сердце. Святое же Писание, навеки единственная и непреложная Истина, помогло мне нести крест терпения». Избежав расправы стрелков Трубецкой крепости, Анну Александровну переводят в Арестантский дом «сравнительно спокойный и счастливый, хотя иногда бывало и жутко, т.к. в это время была попытка большевиков встать во главе правительства. Комендант узнав, что у меня есть походная церковь в лазарете, обратился ко мне с просьбой, не позволила бы я отслужить обедню для всех заключённых, т.к. самое большое желание офицеров было причаститься Святых Таин. Обедня эта совпала с днём моего рождения - 16 июля. Трогательная была эта служба: все эти несчастные, замученные в тюрьмах люди, простояли всю Обедню на коленях; многие неудержимо плакали, плакала и я, стоя в уголке, слушая после неизъяснимых мучений эту первую Литургию. В Арестантском Доме я начала поправляться. Из земляного цвета, цвет лица стал нормальным. Я долго не могла привыкнуть разговаривать, и меня это утомляло. К вечеру я нервничала: мне всё казалось, что придут за мной стрелки из крепости». 24 июля Анну Александровну освобождают из-под стражи. «После тюрьмы лишь понемногу привыкаешь к свободе: воля как бы убита, даже трудно пройти в соседнюю комнату... всё, как будто надо у кого- то просить позволения. Но какое необъяснимое счастье - свобода. Какая радость эти первые дни двигаться по комнате, сидеть на балкончике, смотреть на проходящую и проезжающую публику. А главное - посещать Храмы: я объездила все родные церкви. Иногда ездила с родителями или с кем-нибудь из моего лазарета в Удельный лес или на Лахту - не могла надышаться и налюбоваться природой». Через месяц Анну Александровну «как контрреволюционерку» высылают в 24 часа за границу по приказу Керенского и второй раз арестовывают. «Дядя в шутку назвал меня эмигранткой. «Эмигрантка» убивалась при мысли уезжать с Родины. Подъезжая к Риихимяки, я увидела на платформе толпу в несколько тысяч солдат; все они, видимо, ждали нашего поезда и с дикими криками окружили вагон. В одну минуту они отцепили его от паровоза и ворвались. Я думала, что всё кончено, сидела, держа за руку сестру милосердия. Вероятно, мы бы все были растерзаны на месте, если бы не два матроса-делегата из Гельсингфорса, приехавшие на автомобиле: они влетели в вагон, вытолкнули половину солдат, а один из них, Антонов, обратился с громовой речью к тысячной толпе, убеждая успокоиться и не учинять самосуда, так как это позор. Он сумел на них подействовать так, что солдаты немного поутихли и позволили прицепить вагон к паровозу для дальнейшего следования в Гельсингфорс. …К ночи мы подъехали к Гельсингфорсу. Всех остальных спутников Антонов отправил под конвоем, мне же и сестре милосердия он сказал, что проведет в лазарет, находившийся на станции. От слабости и волнения я не могла держаться на ногах - санитары на носилках понесли меня на пятый этаж. …Через полчаса поднялась суматоха. Пришёл караул с «Петропавловска». Матросы, похожие на разбойников, со штыками на винтовках, какие- то делегаты из комитета, требуя, чтобы меня перевезли на «Полярную Звезду» к остальным заключённым. Испуганная и слабая, я спустилась вниз на костылях. Самое страшное было, когда мы вышли на площадь перед вокзалом. Тысяч шестнадцать народу - и надо было среди них дойти до автомобиля. Ужасно слышать безумные крики людей, требующих нашей крови. …Но Господь чудом спас меня. Я же была уверена, что меня растерзают, и чувствовала себя, как заяц, загнанный собаками. Антонов вёл меня за руку, призывая их к спокойствию, умоляя, уговаривая. Всё это было делом нескольких минут, но никогда в жизни их не забуду. …«Царская наперсница, дочь Романовых, …пусть идёт пешком по камням...», кричали обезумевшие голоса. Но Антонов, стоя в моторе, жестикулировал, кричал, заставляя их расступиться и давать дорогу. Пять суток, которые я провела под арестом на яхте, я целый день слышала, как происходили эти заседания и говорились «умные» речи. Мне казалось, что сижу в доме сумасшедших. Нас поместили в трюм. Всё было переполнено паразитами; день и ночь горела электрическая лампочка, так как все это помещение было под водой. Никогда не забуду первой ночи. У наших дверей поставили караул с «Петропавловска», те же матросы с лезвиями на винтовках и всю ночь разговор между ними шёл о том, каким образом с нами покончить, как меня перерезать вдоль и поперёк, чтобы потом выбросить через люк, и с кого начать - с женщин или со стариков. Всю ночь не спал и наш новый друг, Антонов; сидел у стола, разговаривая то с тем, то с другим; когда караул гнал его спать, он отказывался, говоря, что исполняет при нас обязанности комиссара и не имеет права спать. Он напоминал постоянно матросам, что без согласия Совета, матросы не имеют права нас лишать жизни. Когда караул сменила команда с «Гангута», Антонов ушёл, и я больше никогда его не видела. Вернувшись на свой корабль, матросы с «Петропавловска» убили всех своих офицеров. 30 августа объявили, что все арестованные отправляются в тюрьму, в Свеаборскую крепость, сопровождающие же по их собственному желанию могут быть свободны. Я кинулась к сестре милосердия, умоляя её не оставлять меня, но она наотрез отказалась. …Я передала сестре милосердия несколько золотых вещей и просила её передать последний привет родителям. Спустились по скользкому трапу и помчались в большой моторной лодке в неизвестность. Крепость Свеаборг расположена на нескольких маленьких островах в заливе, недалеко от Гельсингфорса. Двое нар, деревянный столик, высокое окно с решёткой и непролазная грязь повсюду. Большой опасности мы подвергались при смене караула, пока не назначили комиссара наблюдать за солдатами. Караульным начальником был офицер, а также его помощник. Эти юные офицеры боялись солдат больше нас, т.к. солдаты грозили покончить с нами самосудом. Один из них раза два спас нам жизнь, уговорив солдат, когда они решили с нами покончить. Газеты были полны решениями полковых и судовых комитетов, и все приговаривали меня к смертной казни. Как-то пришла самая буйная шестая рота и во главе её ужасный рыжий солдат. Слышала, как он сказал, что в эту ночь со всеми покончат. Как мы дрожали, когда он с винтовкой пришёл и сел к нам на нары и стал браниться. Эрика и я угостили его папиросами; он стал разговаривать, а в конце заключения стал первым моим защитником. Во главе Петроградского Совета стал Троцкий и Анну Александровну отправили поездом в Петроград. …Я сидела между тётей и сестрой милосердия, страшно волнуясь, молясь, чтобы ночь скорее прошла. В 9 часов мы прибыли в Смольный. Каменев сказал, что лично он отпускает нас на все четыре стороны. На следующий день все газеты были полны нами, что я заседаю в Смольном, что катаюсь с Коллонтай и скрываю Троцкого и т.д. В это время происходил большевистский переворот, стреляли пушки, арестовывали Временное Правительство, посадили министров в ту же крепость, где они нас так долго мучили. …Жила, как отшельница, ходила только иногда в Храм. Вид из комнаты был на небо, крыши домов и дальние Церкви, и мне казалось, что на время приключения мои окончились. Зима 1917- 1918 и лето 1918 года, когда я скрывалась в своей маленькой квартире на шестом этаже в Петрограде, были сравнительно спокойными. Я знала, что ни одна жизнь не находится в безопасности и была убеждена, что все несчастья, постигшие Родину, были вполне заслуженными после той участи, которая постигла Государя». Анна Александровна живёт в нужде, без денег, однако пытается всеми силами помочь Царской Семье, переписывается и обменивается посылками с Ними. «Вспоминаю тяжелый день, когда у меня осталось в кармане всего пять копеек; я сидела в Таврическом саду на скамейке и плакала. Когда вернулась домой, моя мать, которая все лето лежала больная в постели, сказала мне, что только что был один знакомый и принес нам 20 000 рублей, узнав о нашей бедности. После этого он исчез, и мы не когда не узнали, что с ним стало. Благодаря его помощи, мне удалось послать Царской Семье необходимые вещи и одежду». В это время она знакомится с писателем М. Горьким. «Он говорил мне, что на мне лежит ответственная задача - написать правду об Их Величествах «для примирения Царя с народом». «Вскоре меня постигло самое большое горе, которое я когда-либо испытала. 25 января 1918 года, скоропостижно скончался мой возлюбленный дорогой отец, благороднейший, безконечно добрый и честный человек. Он умер, не оставив после себя ничего, кроме светлой памяти безкорыстного человека и глубокой благодарности в сердцах многочисленных бедных, которым он помогал». На похоронах хор, составленный из друзей покойного, исполнял его собственные сочинения. После заупокойной службы, гроб, в сопровождении друзей, длинной процессией вдоль Невского проспекта, привезли на кладбище монастыря святого Александра Невского. После похорон, мать Анны, Надежда Танеева, переехала жить к своей дочери. Вместе у них было больше сил выдерживать трудности. Совместное проживание также было более экономным. Государыня из заключения написала Анне письмо, содержащее соболезнование сразу же, как только услышала о смерти Александра Танеева: «…Большевики закрыли мой лазарет. Я обратилась к присяжному поверенному помочь мне окончательно развязаться с этим делом. Когда я стала возражать на злоупотребления писаря и старшей сестры, что оставшееся имущество и корова принадлежит ему, он написал на меня донос в «ЧК». 7-го октября, ночью мать и я были разбужены сильными звонками и стуком в дверь, и к нам ввалились 8 вооруженных солдат с Гороховой, чтобы произвести обыск, а также арестовать меня и сестру милосердия. Мы приехали на Гороховую, провели пять дней в кошмарной обстановке. Не зная, в чём меня обвиняют, жила с часу на час в постоянном страхе... и никто не знал, что каждого ожидает. Сестру милосердия вызвали на допрос: она вернулась радостная и сказала, что её выпускают и меня вскоре после неё. Через два часа вошли два солдата и, выкрикнув мою фамилию, добавили: «В Выборгскую тюрьму». Я была огорошена, просила солдата показать ордер, но он грубо велел торопиться. Старушка-надзирательница, которая запирала меня эту ночь в холодную одиночную камеру, видя, как я дрожала от слёз и ужаса тюрьмы, показала на крошечный образ Спасителя в углу, сказав: «Вспомните, что вы не одни!». …После того, как у меня сделался обморок, меня перевели из «одиночки» в больницу. Трудно привыкнуть к вечной ругани, часто доходившей до драки, крали всё, что могли, по ночам душили друг друга подушками. Священник тайно приходил причастить меня. …Сколько допрашивали и мучили меня, выдумывая всевозможные обвинения! 10-го ноября с Гороховой пришёл приказ меня немедленно препроводить туда - расстрел или освобождение! Я не спала всю ночь, даже не ложилась - сидела на койке, думала и молилась. …Почти сейчас же вызвали на допрос. Около часу кричали они на меня с ужасной злобой, уверяя, что я опасная контрреволюционерка и что меня немедленно расстреляют... я старалась не терять самообладания, видя, что предо мною душевно больные. …Допрос продолжался три часа. Прошёл мучительный час: «Танеева! С вещами на свободу!».... Вышла на улицу, но от слабости и голода не могла идти. …Сколько радости и слёз! Дома меня ждала неприятность: сестра милосердия, которую я знала с 1905 года, которая служила у меня в лазарете, поселившись со мною и моей матерью, несколько месяцев жила у нас, обирая ежедневно наше последнее имущество, украла мои оставшиеся золотые вещи. Таковы стали нравы в нашей бедной Родине. Зиму 1919 года провели тихо. Но я очень нервничала: успокоение находила только в Храмах. Ходила часто в Лавру, на могилу отца, постоянно бывала на Карповке, у о. Иоанна. Многие добрые люди не оставили меня и мою мать, приносили нам хлеба и продукты. Имена их Ты веси, Господи! Как могу я отблагодарить всех тех бедных и скромных людей, которые, голодая сами, отдавали нам последнее. Если порок привился к русскому народу, то всё же нигде в мире нет того безгранично доброго сердца и отсутствие эгоизма, как у русского человека. В конце июля меня снова арестовали. Было получено письмо, что я скрываю оружие. Приехав в штаб Петроградской обороны на Малой Морской, я спросила: «Долго ли меня здесь продержат?». «Здесь никого не держат - расстреливают или отпускают!». …Ставили вопросы, всё те же, о Царской Семье. Затем объявили, что отпускают, …что получили в штаб письмо обо мне. Мать и я подозревали известную уже сестру милосердия. Через месяц началось наступление Белой армии на Петроград. Город был объявлен на военном положении. Мать не вставала после дизентерии. Жили со дня на день, стараясь не терять бодрости духа и упования на милосердие Божие. Приходилось иногда ходить просить хлеба у соседей, но добрые люди не оставляли нас. 22 сентября я пошла на лекцию в одну из отдалённых церквей и осталась ночевать у друзей. Все последнее время тоска и вечный страх не покидали меня; в эту ночь я видела о. Иоанна Кронштадтского во сне. Он сказал мне: «Не бойся, я все время с тобой!». Я решила поехать прямо от друзей к ранней обедне на Карповку и, причастившись Святых Таин, вернулась домой. Когда я позвонила, мне открыла мать вся в слезах, и с ней два солдата, приехавшие взять меня на Гороховую. Мать уже уложила пакетик с бельем и хлебом, и мне еще раз пришлось проститься с матерью, полагая, что это наше последнее прощание на земле т.к. берут меня, как заложницу за наступление Белой армии. …В женской камере меня поместили у окна. Над крышей виднелся золотой купол Исаакиевского Собора. День и ночь, окруженная адом, я смотрела и молилась на этот купол. Исчезали группами арестованные с вечера на утро, вспоминались со страхом слова следователя: «Наша политика - уничтожение». Вскоре меня вызвали на допрос. Следователь предъявил мне письмо: «...Вы единственная женщина в России, которая может спасти от большевизма Вашими организациями, складами оружия и т.д.». Письмо было без подписи. Видно, в глазах врагов своих я все еще не довольно страдала. Все те же вопросы о прошлом, те же обвинения. Белые войска подходили все ближе. В воздухе чувствовалось приближение чего-то ужасного. Я поняла, что меня ожидает самое ужасное. Молилась всю ночь Богу еще раз спасти меня. …Помню бледные лица ребятишек сторожихи, помню, как я в порыве душевной муки и ожиданья подошла к одному из них, приласкала, спросив: «Выпустят ли меня?», веря, что Бог близок к детям и, особенно к таким, которые по Его воле «нищие духом». Он поднял на меня ясные глазки, сказав: «Если Бог простит - выпустят, если нет, то не выпустят», и стал напевать. Слова эти среди холода тюрьмы меня глубоко поразили. Но в эту минуту слова эти научили меня во всех случаях испытанья и горя, прежде всего, просить прощения у Бога, и я повторяла: «Господи, прости меня!», стоя на коленях, когда все спали. «Вырубову в Москву», крикнул начальник комиссаров, входя к нам в камеру утром, 7-го октября. Ночью у меня сделалось сильное кровотечение. Вошли два солдата, схватили меня. Но я просила их оставить меня и, связав узелок, открыла свое маленькое Евангелие. Взгляд упал на 6 стих 3 главы от Луки: «И узрит всякая плоть спасение Божие». Луч надежды сверкнул в измученном сердце. Меня торопили, говорили, что сперва меня поведут на Шпалерную, потом в Вологду. Но я знала, куда меня вели. Внизу маленький солдат сказал большому солдату: «Не стоит тебе идти, я один отведу; видишь, она еле ходит, да и вообще все скоро будет покончено». И правда, я еле держалась на ногах, истекая кровью. Трамвай, на который мы должны были пересесть, где- то задержался и большая толпа народа ожидала. Солдату надоело ждать, и, сказав подождать одну минуточку, пока он посмотрит, он отбежал направо. В эту минуту ко мне вначале подошел офицер Саперного полка, вынув 500 рублей, сунул мне в руку, говоря, что деньги мне могут пригодиться. В это время ко мне подошла быстрыми шагами одна из женщин, с которой я часто вместе молилась на Карповке: она была одна из домашних о. Иоанна Кронштадтского. «Не давайтесь в руки врагам, идите, я молюсь. Отец Иоанн спасет вас». Меня точно кто-то толкнул; ковыляя со своей палочкой, я пошла. Перешла, напрягая последние силы и громко взывая: «Господи, спаси меня! Батюшка, отец Иоанн, спаси меня!». Дошла до Невского проспекта - трамваев нет. Перешла улицу, оглядываясь. Вижу - солдат бежит за мной. Ну, думаю, кончено. Я прислонилась к дому, ожидая. Солдат, добежав, свернул. Был ли этот или другой, я не знаю. Силы стали слабеть, казалось, что еще немножко, и я упаду. На углу стоял извозчик. Я подбежала к нему, но он закачал головой. Тогда я показала ему 500-рублевую бумажку, которую держала в левой руке. Я дала адрес друзей за Петроградом. Умоляла ехать скорее говоря, что умирает мать, а сама я - из больницы. …Я позвонила и свалилась в глубоком обмороке. Когда я пришла в себя, рассказала в двух словах, что со мной случилось, умоляя дать знать матери. Между тем к ней сразу же приехала засада с Гороховой, арестовали бедную мою мать, которая лежала больная, ее верную горничную и всех, кто приходил навещать ее. Засаду держали три недели. Мои добрые друзья боялись оставить меня на ночь у себя, и когда стемнело, вышла на улицу, не зная, примут ли те, к которым шла. Христа ради они приняли, и я оставалась у них пять суток. …Как загнанный зверь, я пряталась то в одном темном углу, то в другом. Четыре дня провела в монастыре у старицы, которая наклонилась, тронув пол, говоря, что она кланяется не мне, а Богу, который сотворил такое чудо. Затем в черном платке, с мешком в руках, пошла к знакомым, которые жили недалеко от Лавры. Постучав у двери, спросила, как и каждый раз: «Я ушла из тюрьмы, примите ли меня?». …Так я жила одним днем. На Гороховой сказали, что меня сразу же убьют, если найдут. 6-го ноября я свиделась с матерью. Когда мы кинулись друг другу в объятия, мои добрые хозяева заплакали. Туда же пришла моя тетя, сказав, что нашла мне хороший приют. …Как я уставала от этих путешествий, как болели ноги и, как я мерзла, не имея ничего теплого! Кто- то мне подарил старые галоши, которые были моим спасением все это время. Самое мое большое желание было поступить в монастырь. К сожалению, я не могла исполнить его; монастыри, уже без того гонимые, опасались принять меня; у них бывали постоянные обыски и молодых монахинь брали на общественные работы. Обуви у меня давно уже не было, и я в последнем месяце ходила босиком, что не трудно, если привыкнешь, и даже, может быть, с моими больными ногами легче, особенно когда мне приходилось таскать тяжелые ведра воды из колодца или ходить за сучьями в лес. Так шел 1920 год. Господь через добрых людей не оставлял меня. Сколько я видела добра и участия от бедных и окружающих, и я ничем не могла их отблагодарить. Но я верю, что за меня их отблагодарит Бог своими неизреченными и богатыми милостями. ...Начали приходить письма из-за границы от сестры. Говорили, что я чрезвычайно переутомлена и изменилась, а главное - все еще нахожусь в ежеминутной опасности. И это правда: ведь я каждую ночь ложилась, думая, что эта ночь моя - последняя на земле. Сколько было критических моментов: и обыски, и встречи, но Бог все время чудно хранил меня по молитвам моих родителей и многих дорогих и близких. В декабре пришло письмо от сестры, настаивавшей на нашем отъезде: она заплатила большие деньги, чтобы спасти нас, и мы должны были решиться. Я знала, что Бог так велик, что если Ему угодно сохранить, то всегда и везде рука Его над нами. И почему за границей больше сохранности? Боже, чего стоил мне этот шаг! …Отправилась я босиком, в драном пальтишке. Встретились мы с матерью на вокзале железной дороги и, проехав несколько станций, вышли. Темнота. Нам было приказано следовать за мальчиком с мешком картофеля, но в темноте мы потеряли его. Стоим мы посреди деревенской улицы: мать, с единственным мешком, я со своей палкой. Не ехать ли обратно? Вдруг из темноты вынырнула девушка в платке, объяснила, что сестра этого мальчика, и велела идти за ней в избушку. Чистенькая комната, на столе богатый ужин, а в углу на кровати, в темноте две фигуры финнов в кожаных куртках. «За вами приехали», пояснила хозяйка. Поужинали. Один из финнов, заметив, что я босиком, отдал мне свои шерстяные носки. Мы сидели и ждали. Финны медлили, не решаясь ехать, т.к. рядом происходили танцульки. В 2 часа нам шепнули: собираться. На дворе были спрятаны большие финские сани. Безшумно отъехали. Хозяин избы бежал перед нами, показывая спуск к морю. Лошадь проваливалась в глубокий снег. Финны то и дело останавливались, прислушиваясь. Услышав ровный стук, они обернулись со словами: «погоня», но после мы узнали, что звук этот производил ледокол «Ермак», который шел, прорезывая лед за нами. Мы проехали последними. «Твой крестный путь принесет тебе Небесные награды, родная, там будешь по воздуху ходить, окруженная розами и лилиями. Душа выросла - то, что раньше стоило тебе один день мучения, теперь год терпишь, и силы не ослабли. Через Крест - к славе, все слезы, тобою пролитые, блестят, как алмазы, на ризе Божией Матери; ничего не теряется; за все твои мучения и испытания Бог тебя особенно благословит и наградит. «Кто душу свою положит за друзей своих». Да, моя маленькая мученица, это все в пользу тебе. Бог попустил эту страшную клевету, мучения - физические и моральные, которые ты перенесла. Мы никогда не сможем отблагодарить за все, лишь в молитвах, чтобы Он и впредь тебя сохранил и охранял от всего. Дорога к Нему одна, но в этой одной - масса других и все стремимся дойти до пристани спасенья и к вечному свету. А те, кто по стопам Спасителя идут, те больше страдают». Из письма Государыни. 6/19 апреля 1918 года.

Людмила Хухтиниеми. По воспоминаниям А.А. Танеевой: «Страницы моей жизни». Благо. Москва, 2000 г. «Анна Вырубова - фрейлина Государыни». Под редакцией Ирмели Вихерюури. ОТАВА. Хельсинки. |