|

|

Каково

значение

двуглавого

орла? ФЕДОР

ГАЙДА Двуглавый

орел –

один из

древнейших

и

распространенных

символов

власти. Ему

не менее

пяти тысяч

лет, и он

возникает

одновременно

с первыми на

земле

государствами.

Этот символ

получил множество

трактовок,

но какой

смысл ему

придавали

изначально?

Издревле

орел был

солярным

символом –

образом солнца.

Именно

поэтому он

стал также

божественным

или царским

знаком.

Львиноголовый

орел Анзуд у

шумеров

изображался

поражающим

змею. Орел

считался

птицей бога

грозы

Ашшура у

ассирийцев,

Зевса – у

греков и

Юпитера – у римлян.

В Ветхом

Завете орел

выступает

очень

многогранным

символом. С

орлом

сравнивается

Сам

всесильный

и любящий

Бог Израиля:

«Когда

Всевышний

давал уделы

народам и

расселял

сынов

человеческих,

тогда

поставил пределы

народов по

числу сынов

Израилевых;

ибо часть

Господа

народ Его,

Иаков

наследственный

удел Его. Он

нашел его в

пустыне, в

степи печальной

и дикой,

ограждал

его, смотрел

за ним,

хранил его,

как зеницу

ока Своего;

как орел

вызывает

гнездо свое,

носится над

птенцами

своими,

распростирает

крылья свои,

берет их и

носит их на

перьях

своих, так

Господь

один водил

его, и не было

с Ним чужого

бога» (Втор. 32: 8–12).

Орел может

быть исполнителем

Божией воли:

«Я воззвал

орла от

востока, из

дальней

страны,

исполнителя

определения

Моего» (Ис. 46: 11). Орел

также

олицетворяет

грозную

непреодолимую

силу: «И

будет Моав

посмеянием

и ужасом для

всех окружающих

его, ибо так

говорит

Господь: вот,

как орел,

налетит он и

распрострет

крылья свои

над Моавом.

Города

будут взяты,

и крепости

завоеваны, и

сердце

храбрых

Моавитян будет

в тот день,

как сердце

женщины, мучимой

родами» (Иер. 48:

39–41). Но орел

также может

быть и

символом гордыни:

«Ибо вот, Я

сделаю тебя

малым между

народами,

презренным

между

людьми.

Грозное

положение

твое и

надменность

сердца

твоего обольстили

тебя,

живущего в

расселинах

скал и занимающего

вершины

холмов. Но,

хотя бы ты,

как орел, высоко

свил гнездо

твое, и

оттуда

низрину тебя,

говорит

Господь» (Иер.

49: 15–16). Не

случайно

трехглавый

орел в

неканонической

III

книге Ездры

(гл. 11–12)

олицетворяет

власть земных

царств.

Позднее, уже

в христианской

символике,

орел стал

олицетворением

горнего

мира, знаком

евангелиста

Иоанна

Богослова.

Орлецы –

ковры с

изображением

двуглавого

(в Византии)

или

одноглавого

(в России)

орла, парящего

над градом, –

стали

символом

епископской

власти. Двуглавие

в древности

было

символом

небесного

свода,

солнечного

рассвета и

заката. Двуликий

Янус

изначально

почитался

римлянами

как бог

солнца и

небосвода. В

«Ригведе» ту

же роль

играли

близнецы-всадники

Ашвины, в

греческой

мифологии –

братья

Диоскуры: Кастор

и Полидевк. Солярная

символика

была

основной у

индоевропейцев.

Около 1800 года

до

Рождества

Христова, во

времена

Авраама, в

Малой Азии и

Сирии

возникло

первое

индоевропейское

государство

в мировой

истории –

Хеттское

царство,

успешно

боровшееся

с египетскими

фараонами.

Хетты

упоминаются

в Книге

Бытия (гл. 23)

как

радушные

соседи

Авраама в Ханаане.

Придя в

Малую Азию с

Балкан,

хетты позаимствовали

здесь

изображение

двуглавого

орла. Он был

очень

популярен

на Ближнем

Востоке уже

в III

тысячелетии

до Рождества

Христова.

Изначально

двуглавый

орел символизировал

шумерского

бога войны

Нинурту.

Хетты

увенчали

орла

царской

короной. Царь

у хеттов

именовался

«солнцем», а

двуглавый

орел

становился,

таким

образом,

символом

обожествляемой

царской

власти. У

хеттов орел

изображался

с зайцами в

когтях.

Зайцы были символом

сумерек,

тьмы, зла.

Орел,

схвативший

зайцев,

выступал

олицетворением

победы царя

над его

врагами,

света над

тьмой, добра

над злом.

Идея

благородства

и

справедливости

царя была

крайне

важной в

хеттской государственной

идеологии.

Один из

великих хеттских

царей

Телепинус (XVI в.

до Р.Х.) так

завещал

своим

потомкам:

«Отныне кто

после меня

царем

станет, то

пусть его братья,

его сыновья,

его

свойственники,

люди его

рода и его

воины да

будут

собираться

вместе. И ты,

будущий

царь,

придешь в

страну

врагов, сильной

рукой

покоришь. Но

так не

говори: “Я отпускаю

без

наказания”,

если на

самом деле ты

ничего не

прощаешь, а

притесняешь.

Не убий

никого из

рода. Это не

ведет к

добру»[1]. От

хеттов

двуглавого

орла

заимствовали

мидийцы,

персы, арабы,

армяне,

турки-сельджуки,

монголы, а

также

византийцы.

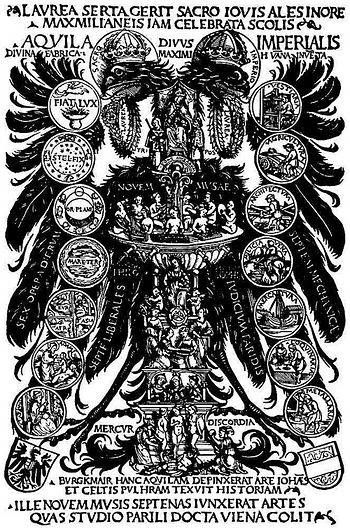

В XII

веке в

Западной

Европе

возникают

государственные

геральдические

символы –

гербы. На

различных

европейских

гербах

двуглавый

орел появляется

уже в XIII веке. В это

же время он

становится

гербом Сербии,

позднее

также

Черногории,

Албании, использовался

он в

Черниговском

и Тверском

княжествах.

В начале XV века черный

двуглавый

орел

появляется

и на гербе

«Священной

Римской

империи

германской

нации», в 1806

году его

унаследовала

Австрийская

(с 1867 –

Австро-Венгерская)

империя,

распавшаяся

после

поражения в

Первой

мировой

войне.

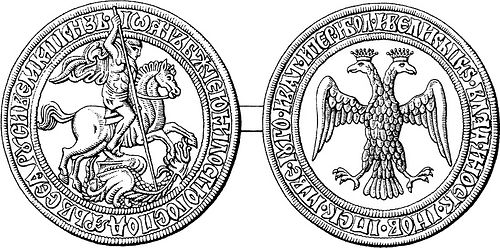

В

Византии

(Ромейской

державе)

государственного

герба как

такового не

существовало.

Однако

золотой

двуглавый

орел на

красном

поле был

личным

символом

последней

византийской

династии –

Палеологов.

Племянница

последнего

императора

Константина

XI Зоя

привезла

его с собой в

Москву в 1472

году, но на

государственной

печати ее

мужа Ивана III он

появляется

лишь с 1497 года.

Это, скорее

всего,

объясняется

двумя

причинами. С 1489

года были

установлены

дипломатические

отношения

России с

империей

Габсбургов,

причем император

«Священной

Римской

империи»

признал

московского

государя

равным себе,

«братом».

Таким

образом,

Иван

Васильевич

мог претендовать

на

использование

императорской

символики –

двуглавого

орла. Кроме

того, в 1494 году

старший

брат Зои

Андрей,

имевший преимущественные

права на

византийский

престол,

продал их

французскому

королю.

Второй брат

Мануил еще

ранее

отказался

от своих прав

в пользу

османского

султана.

Таким образом,

законной

наследницей

оставалась

лишь

московская

государыня

Зоя (Софья

Фоминична), ее

муж, сын

Василий III и

последующие

потомки. Русский

двуглавый орел,

подобно

палеологовскому

и габсбургскому,

изображался

то с

раскрытыми

лапами, то

державшим

крест, меч

или державу.

С XVII века

утверждается

новый образ –

с державой и

скипетром.

При Петре I

цвет орла

становится

черным.

Неизменным

еще с

хеттских

времен было

лишь

увенчание

орла одной,

двумя или тремя

коронами –

главным

царским

атрибутом. Символика

орла

сочеталась

с идеей

Третьего

Рима, как она

была

выражена в 1523–1524

годах старцем

псковского

Спасо-Елеазарова

монастыря

Филофеем[2]. Когда

знаменитый

старец

писал о том,

что «два убо

Рима падоша,

а третий

стоит, а

четвертому

не быти», он

говорил не о

предмете

для гордости,

а о

величайшей

ответственности

России: четвертому

Риму не

бывать не

потому, что

третий Рим

будет

стоять

вечно, – а мир

простоит

лишь

столько,

сколько

продержится

хранящий

православную

веру третий

Рим. А потому

двуглавый

орел – не

символ

самопревозношения,

но знак

стремления

к исполнению

Божией воли. Можно

лишь

повторить

слова

пророка

Исаии, которые

имеют

отношение

ко всем нам:

«Кому уподобите

Меня, и [с кем]

сравните, и с

кем сличите,

чтобы мы

были сходны?

Высыпают

золото из

кошелька и

весят

серебро на

весах, и

нанимают

серебряника,

чтобы он

сделал из

него бога;

кланяются

ему и повергаются

перед ним;

поднимают

его на плечи,

несут его и

ставят его

на свое

место; он стоит,

с места

своего не

двигается;

кричат к нему,

– он не

отвечает, не

спасает от

беды. Вспомните

это и

покажите

себя мужами;

примите это,

отступники,

к сердцу;

вспомните

прежде

бывшее, от

[начала] века,

ибо Я Бог, и нет

иного Бога, и

нет

подобного

Мне. Я возвещаю

от начала,

что будет в

конце, и от

древних

времен то,

что еще не

сделалось,

говорю: Мой

совет

состоится, и

все, что Мне

угодно, Я

сделаю. Я

воззвал

орла от

востока, из

дальней

страны,

исполнителя

определения

Моего. Я

сказал, и

приведу это

в

исполнение;

предначертал,

и сделаю.

Послушайте

Меня,

жестокие

сердцем,

далекие от

правды: Я

приблизил

правду Мою,

она не

далеко, и

спасение

Мое не

замедлит; и

дам Сиону

спасение,

Израилю

славу Мою» (Ис.

46: 5–13). Источник:

Православие.

Ru 9

июля 2013 г. [1]

История

Древнего

Востока.

Тексты и

документы /

Под ред. В.И.

Кузищина. М., 2002.

С. 326. [2]

Первоначальное

значение

идеи

Третьего Рима

и ее

последующую

эволюцию

блестяще проанализировала

Н.В. Синицына

в своей

книге

«Третий Рим: Истоки

и эволюция

русской

средневековой

концепции (XV–XVI вв.)» (М., 1998). |

|

|||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

|